- トップ >

- 統計・事例 >

- 職業訓練教材コンクール >

- 令和6年度 職業訓練教材コンクール >

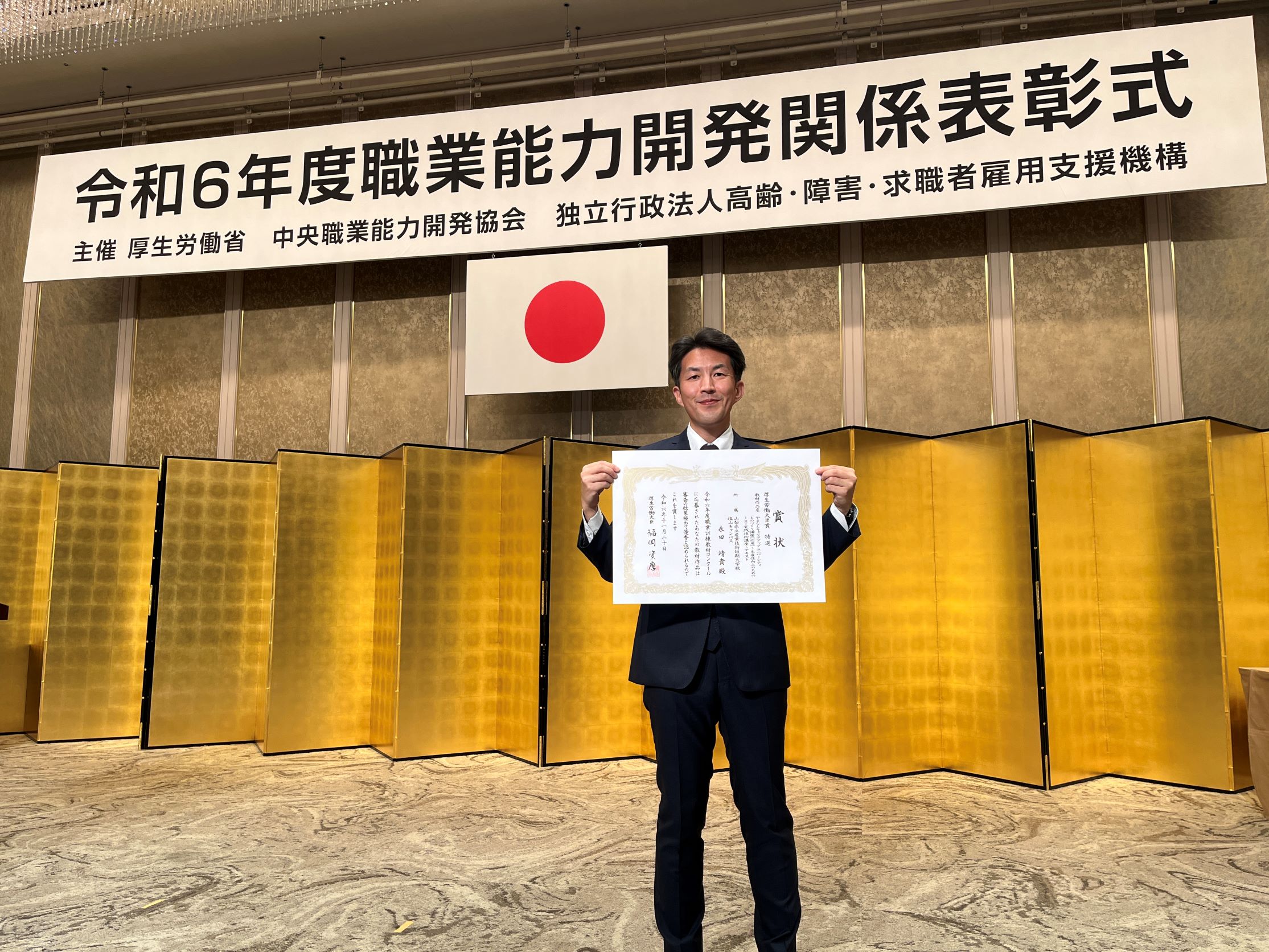

- 厚生労働大臣賞(特選)受賞者インタビュー

厚生労働大臣賞(特選)受賞者インタビュー

厚生労働大臣賞(特選)を受賞された 永田 靖貴 氏 に、職業訓練教材コンクール事務局(基盤整備センター)がお話を伺いました。

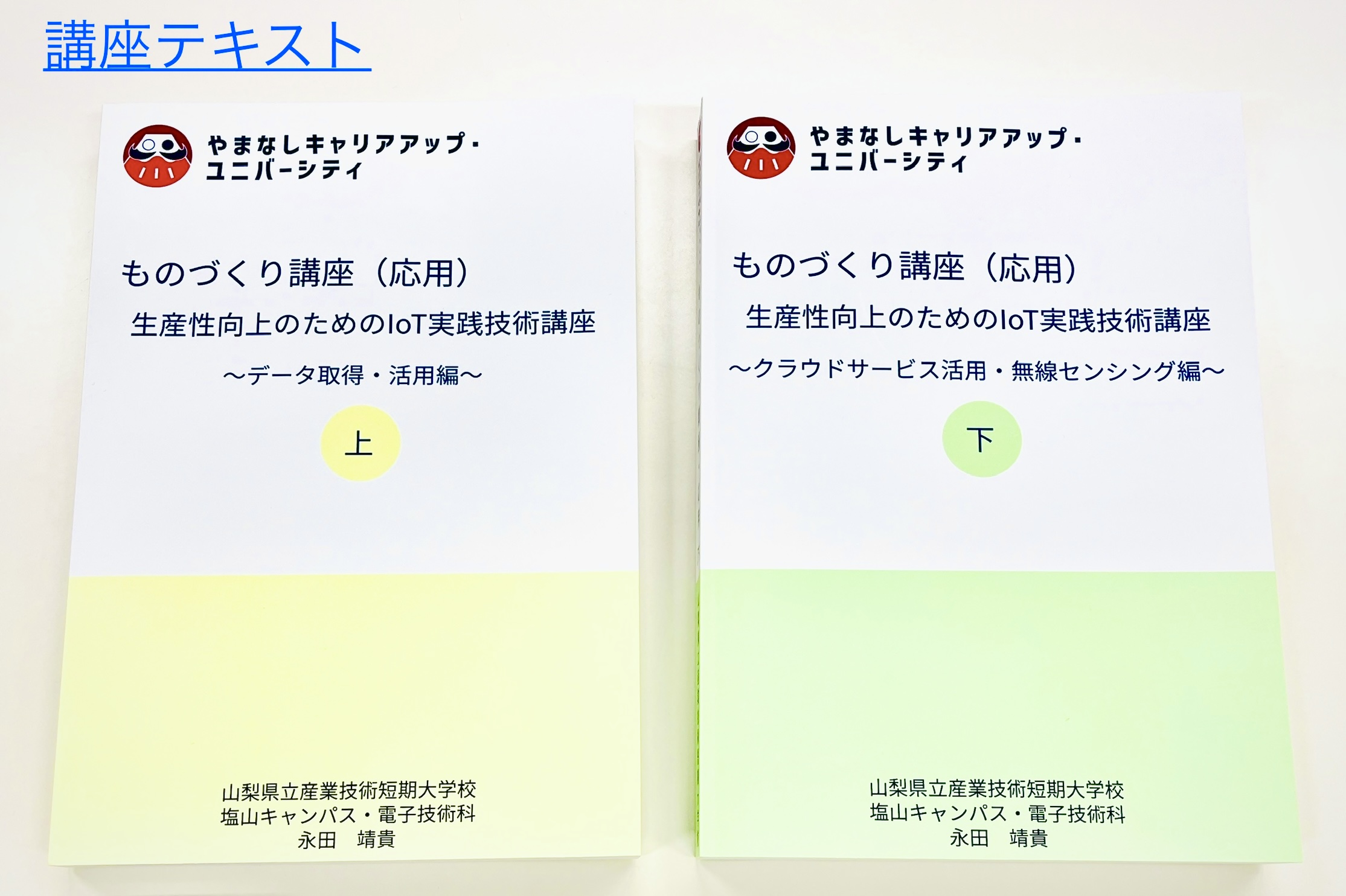

受賞作品:やまなしキャリアアップ・ユニバーシティものづくり講座

【応用】~生産性向上のためのIoT 実践技術講座~ テキスト

受賞者 :永田 靖貴

(山梨県立産業技術短期大学校 塩山キャンパス)

【応用】~生産性向上のためのIoT 実践技術講座~ テキスト

受賞者 :永田 靖貴

(山梨県立産業技術短期大学校 塩山キャンパス)

Q.厚生労働大臣賞(特選)の受賞おめでとうございます。受賞されたお気持ちをお聞かせください。

A.この度、名誉ある賞を受賞することができ、大変光栄に存じます。本教材は、山梨県内の企業で生産性向上に取り組む多くの方々から提供いただいた課題を基に、それらの解決に必要な技術を集約して作成したものです。県内企業の皆様からの情報提供がなければ、本教材を完成させることはできませんでした。ご協力いただいたすべての方々に心より感謝しております。

Q.今回の受賞作品の教材はどのようにして誕生したのですか?教材誕生の経緯(きっかけ)について教えてください。

A.本教材が誕生した背景には、令和2年度に私が山梨県産業技術センターで実施した研究「PLCと安価な組み込みコンピュータを用いた生産性向上IoTシステムの開発」があります。この研究では、県内の50社以上を訪問し、生産現場の課題やIoT化が停滞する原因を調査しました。その結果、IoT化が停滞している主な原因として、既存設備のIoT化にかかる費用負担や専門人材の不足があることが分かりました。

これらの問題を解決するため、「低コスト」かつ「短期間」で導入可能なIoTシステムを開発しました。そして、この研究成果を普及するためにIoT講座を毎年開催し、これまでに40社・100名以上の方に受講していただきました。IoT講座で習得した技術は20社以上の生産現場に導入され、課題解決や生産性向上に役立てられています。

今回受賞した教材は、こうした企業での課題解決事例を反映し、やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ ものづくり講座【応用】の開講に向けて新たに開発しました。そのため、受講者が効率的に実践的な技術を習得し、生産現場で即活用できる内容となっています。

これらの問題を解決するため、「低コスト」かつ「短期間」で導入可能なIoTシステムを開発しました。そして、この研究成果を普及するためにIoT講座を毎年開催し、これまでに40社・100名以上の方に受講していただきました。IoT講座で習得した技術は20社以上の生産現場に導入され、課題解決や生産性向上に役立てられています。

今回受賞した教材は、こうした企業での課題解決事例を反映し、やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ ものづくり講座【応用】の開講に向けて新たに開発しました。そのため、受講者が効率的に実践的な技術を習得し、生産現場で即活用できる内容となっています。

Q.この教材の創意工夫した点は何ですか?

A.本教材で創意工夫したポイントは、生産性向上に取り組む多くの技術者とコミュニケーションを図り、課題解決に必要な技術を教材に反映した点です。また、講座を「データ取得」「データ蓄積・活用」「IoTシステム構築」の3パートに分けて構成し、IoTシステムの構築に必要な技術を段階的に習得できるよう設計しました。

テキストは実習形式で作成し、専用基板を使用して実際にIoTシステムを構築しながら学べる工夫を凝らしています。実習作業でのつまずきを減らし、学習モチベーションを維持するために、実習工程を細分化し、手順化しました。その結果、テキストのページ数は増加しましたが、その分、学習のつまずきが減少し、受講後も役立つ手引書として多くの技術者に活用されています。

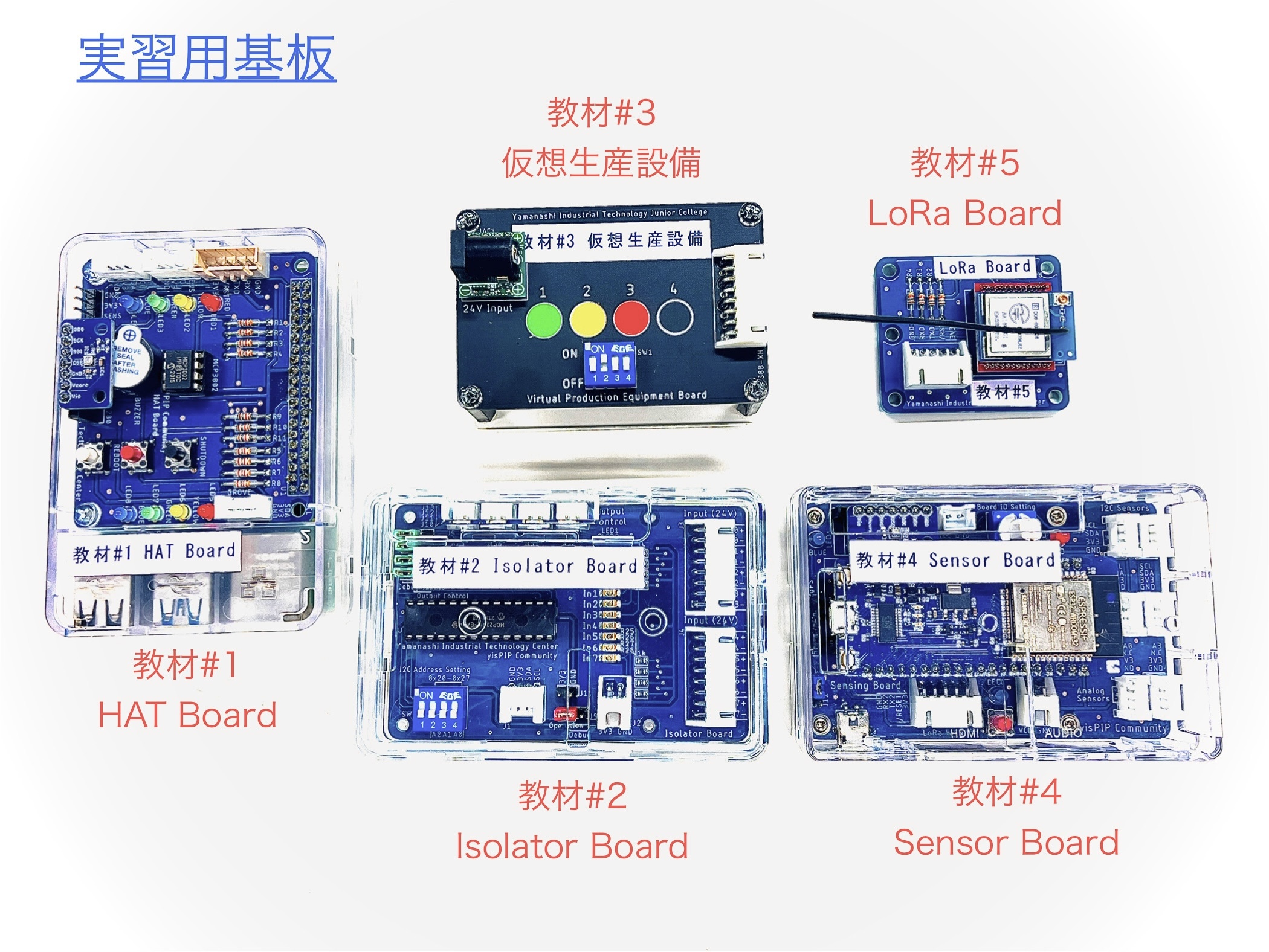

本教材で使用する専用基板は、多くの企業が実際の生産現場で活用しており、企業ニーズに基づいて実用性を重視した設計を行っています。以下に、本教材に含まれる専用基板の概要を示します。

テキストは実習形式で作成し、専用基板を使用して実際にIoTシステムを構築しながら学べる工夫を凝らしています。実習作業でのつまずきを減らし、学習モチベーションを維持するために、実習工程を細分化し、手順化しました。その結果、テキストのページ数は増加しましたが、その分、学習のつまずきが減少し、受講後も役立つ手引書として多くの技術者に活用されています。

本教材で使用する専用基板は、多くの企業が実際の生産現場で活用しており、企業ニーズに基づいて実用性を重視した設計を行っています。以下に、本教材に含まれる専用基板の概要を示します。

- Raspberry Piに装着可能な実習基板(教材#1)

センサや無線通信モジュールを接続し、IoT技術を効率的に習得するために開発した基板です。 - 生産設備からの信号取得を可能とする実習基板(教材#2)

IoT化が困難な古い生産設備から制御信号を取得し、低コストで生産設備のIoT化を実現する基板です。 - 生産設備を模擬した実習基板(教材#3)

生産設備と同じ回路構成を持ち、生産設備のIoT化システムを効率的に開発するための基板です。 - 無線センシングを可能とする実習基板(教材#4)

各種無線通信規格(Wi-Fi, Bluetooth, LPWA)に対応し、センシングを可能にする基板です。 - LoRa通信に対応した実習基板(教材#5)

Wi-Fi環境が整備されていない屋内や屋外の環境で、独自の無線通信ネットワーク網を構築できる基板です。

講座テキスト 実習用基板

Q.教材を使った際の訓練効果について教えてください。

A.本教材を使用した講座は、令和2年度以降、山梨県内の企業40社・100名以上の技術者が受講しています。受講者の9割以上がRaspberry PiやPythonの初学者ですが、本教材の段階的な学習設計と専用基板を活用した実習形式により、多くの受講者がIoTシステム構築に必要な技術を習得することができています。

その結果、受講者が習得した技術を基に実践されたIoTシステムは、山梨県内の企業20社以上に導入され、生産現場におけるさまざまな課題を解決し、生産性向上に貢献しています。受講者からは「実務に直結する技術を学べた」、「受講後に自社の生産設備のIoT化をスムーズに進められた」といった声をいただいています。

さらに、本教材を参考にして作成された「デジタルカイゼンガイドブック」には、本教材を活用して学習した企業の課題解決事例が掲載されています。このガイドブックは、APO(アジア生産性機構)加盟21ヵ国に向けて配信されており、国内外での活用が期待されています。ガイドブックの詳細については、APO公式ウェブサイト(外部サイトが別タブで開きます。)をご覧ください。

このように、本教材を使用した講座は、受講者のスキル向上に直結するだけでなく、企業のIoT化促進や生産性向上にも貢献しており、その効果が広く実証されています。

その結果、受講者が習得した技術を基に実践されたIoTシステムは、山梨県内の企業20社以上に導入され、生産現場におけるさまざまな課題を解決し、生産性向上に貢献しています。受講者からは「実務に直結する技術を学べた」、「受講後に自社の生産設備のIoT化をスムーズに進められた」といった声をいただいています。

さらに、本教材を参考にして作成された「デジタルカイゼンガイドブック」には、本教材を活用して学習した企業の課題解決事例が掲載されています。このガイドブックは、APO(アジア生産性機構)加盟21ヵ国に向けて配信されており、国内外での活用が期待されています。ガイドブックの詳細については、APO公式ウェブサイト(外部サイトが別タブで開きます。)をご覧ください。

このように、本教材を使用した講座は、受講者のスキル向上に直結するだけでなく、企業のIoT化促進や生産性向上にも貢献しており、その効果が広く実証されています。

Q.教材を作成する上で一番苦労したのはどんな点ですか?

A.教材作成で一番苦労したことは、企業が抱える多様な課題に対して、複数の解決策を教材に盛り込むことでした。多くの受講者と積極的にコミュニケーションを図る中で、ネットワーク環境一つをとっても企業ごとに状況が異なることが分かりました。そのため、本教材では、Wi-Fiだけでなく、LPWA通信の一種であるLoRa通信に対応するシステムも提案しています。

また、生産設備のIoT化についても、PLCからのデータ取得が困難な生産設備のIoT化を実現するため、「生産設備からの信号取得を可能とする実習基板(教材#2)」を開発し、提案しました。

このように、多様な企業のニーズに応えるため、常に複数の選択肢を提示する工夫を凝らした点が最も苦労した部分です。

また、生産設備のIoT化についても、PLCからのデータ取得が困難な生産設備のIoT化を実現するため、「生産設備からの信号取得を可能とする実習基板(教材#2)」を開発し、提案しました。

このように、多様な企業のニーズに応えるため、常に複数の選択肢を提示する工夫を凝らした点が最も苦労した部分です。

Q.今後の展開についてお聞かせください。

A.現在、私の講座を受講された方々とともに、コミュニティ活動を行っています。この活動は、自社の課題解決を超えて、県内産業界全体の発展を目指す取り組みです。私の考えに賛同してくださった約20社の企業の方々と共に、以下の情報を共有しながら活動を進めています。

- 自社の課題解決事例や解決策に必要な技術情報

- 新たな技術やデバイスに関する情報 現在、これらの共有情報は100件を超え、企業間での相互協力が徐々に広がりつつあります。こうした情報共有を通じて、「自社での課題が他社で既に解決されていた」というケースも見つかり、課題解決がよりスムーズに進む効果が生まれています。受講者の多くが少人数で生産性向上に取り組んでいるため、企業間の相互協力が改善活動の成功に欠かせないと実感しています。

さらに、コミュニティで蓄積された企業の課題とその解決事例を学生にも還元し、県内企業と連携した人材育成を進めていきたいと考えています。学生が県内産業の実情を理解し、実践的なスキルを身につけることで、県内産業の未来を支える人材となれるよう、引き続き人材育成に取り組んでまいります。

Q.現在、注目しているものは何ですか?

A.現在、注目しているのは、AIやデータ分析技術を活用したIoTシステムの進化です。私の講座を受講された企業の多くが、IoTシステムで収集したデータの有効活用に関心を持っています。このデータを活用することで、生産計画の最適化や生産設備の予知保全、農作物の品質改善など、生産性向上だけでなく、業務全体の効率化や付加価値向上といったDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にもつながると考えています。

今後は、これまで提供してきたIoTシステム構築の支援に加え、AIやデータ分析技術を活用する方法についても提案していきたいと考えています。これにより、IoTシステムが収集したデータを最大限に活用し、企業のDX推進に貢献する取り組みを進めてまいります。

今後は、これまで提供してきたIoTシステム構築の支援に加え、AIやデータ分析技術を活用する方法についても提案していきたいと考えています。これにより、IoTシステムが収集したデータを最大限に活用し、企業のDX推進に貢献する取り組みを進めてまいります。