光通信に関する新規能力開発セミナーの開発-光ファイバ通信施工技術-実践報告◆3

- ポリテクカレッジ川内(川内職業能力開発短期大学校)蟹江 知彦

1.はじめに

マルチメディアの普及に欠かすことのできない光ファイバ通信網は,全国の幹線系についてほぼ整備されており,今後は各家庭までの支線系および端末系を対象として整備されていくことが予想されている。これに伴い将来的に支線系,端末系における光ファイバ通信施工業務の増加が考えられるが,これら業務に対する能力開発もしくは技術研修は,ごく一部の光ファイバメーカによって実施されているのみである。

雇用促進事業団の職業能力開発施設においても,光ファイバ通信に関連した能力開発セミナーは従来より開催されてきたが,そのセミナー内容の多くが光学デバイス,光ファイバに関する理論的なもの,もしくは光通信の伝送理論および原理に関するものであり,施工技術者が現場において即効的に反映できる能力開発セミナーはほとんど提案されていなかった。

そこで当校では現場の施工技術者を対象とした能力開発セミナー「光ファイバ通信施工技術」を新たに開発し,平成7年秋から8年冬の約1年間,鹿児島県内電気工事工業協同組合を中心にこの新規能力開発セミナーを開催したところ,多数の在職者の受講を得ることができた。

この光ファイバ通信施工技術は,施工経験者および未経験者の両者を対象とするものであり,主として光ファイバ融着接続技術およびOTDRによる光ファイバ伝送路の評価技術の習得,向上を目的とした能力開発セミナーである。

2.セミナー内容

2.1 セミナーの構成

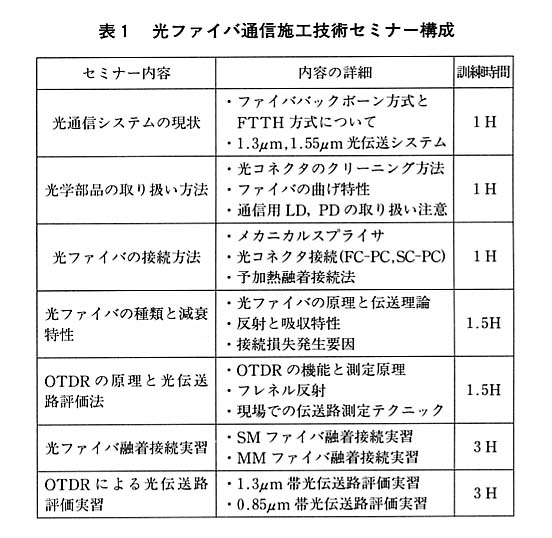

光ファイバ施工現場において即戦力として期待される人材を育てる目的で,本セミナーは検討された。現場の施工技術者は突発的なトラブル,受注元からの急な工事依頼等により連続して長時間のセミナーを受講することは難しいと考えられるため,本セミナーの訓練時間は12Hに設定した。ここでセミナー構成について表1に示す。

通常の光通信関連セミナーでは,はじめに光ファイバの原理もしくは光伝送の理論について説明がなされるが,一般的にこれらの原理・理論は現場の施工担当者にとってはなじみの薄いものである。したがって,これらの説明を長時間することによってセミナー受講者の学習意欲が低下することが危惧される。本セミナーでは最初に光通信網の重要性と将来のマルチメディア社会における電気通信工事技術者の役割について述べ,難しい原理等については座学の後半に説明することにした。

2.2 光ファイバの融着接続実習内容

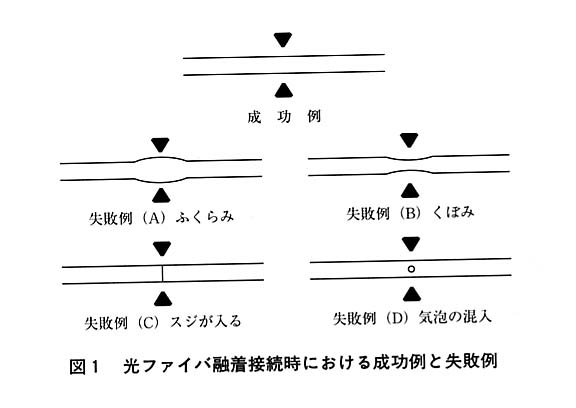

光ファイバ網の整備に伴い,最も重要な施工技術の1つに融着接続技術があげられる。本セミナーでは単芯型シングルモード(SM)およびマルチモード(MM)光ファイバの融着接続実習を実施している。融着接続を低損失化するためには専門書には記載されていないさまざまなテクニックを必要とするが,筆者は自分自身の今までの実務経験等により得たノウハウと純粋な技術理論を融合した形で,受講者に対してその実技指導を行っている。図1に光ファイバ融着接続時における成功例と失敗例を示し,以下にその失敗の主な原因について述べる。

●失敗例(A)

- ・OVER-RUNの設定値が大きすぎる

- ・アライメント時におけるファイバ同士の過度の突き合わせ

●失敗例(B)

- ・OVER-RUNの設定値が小さすぎる

- ・アライメント時におけるファイバ間の微小なギャップの発生

●失敗例(C)

- ・アーク電流が少ない(融着器の付属充電器が不良の可能性あり)

- ・放電時間が短い

●失敗例(D)

- ・ファイバ切断時に生じた端面不良(ファイバ端面が垂直に切断されていない)

光ファイバ(特にSMファイバ)を,施工現場において低損失にてかつ安全に融着接統する場合には多くのノウハウを必要とするが,その例として次のようなものがあげられる。

- ① 加熱によるファイバ反りの修正

- ② ファイバカッタのクリーニング

- ③ クリーニング棒の取り扱い

- ④ 施工現場周辺から発生する排気ガス,ほこり等の対策

- ⑤ 地中,山岳地帯での施工時における融着パラメータの変更

- ⑥ 高純度の工タノール洗浄液の使用

- ⑦ 保護用眼鏡の着用およびセロテープを用いた破断ファイバの処理等

光ファイバは通常ドラムの形で納入されるため,融着接続時にファイバの反りが問題となる。最新鋭の加熱型ファイバストリッパを使用することにより,この反りによる影響をなくすことができるが,他には補強用収縮チューブに使用される加熱器を用いて,反りを修正することも可能である。

融着器の利用時に機器本体を清掃することは当然であるが,これ以外にファイバカッタの清掃も特に重要である。ゴミ等が付着している場合,ファイバ切断面に小さなクラックが発生したり端面が垂直に切断されにくくなるため,融着時に気泡が生じることがある。また光学部品等を清掃するときにクリーニング棒を使用するが,この棒を取り扱う場合,作業者の手先を十分に清潔にする必要がある。なお施工現場では周囲から発生するほこりの影響を受けやすいが,その対策を施す工夫が必要となる。

その他の注意点としては⑤~⑥があげられるが,安全性の面において⑦が非常に重要である。被覆が剥がれたファイバのクズが皮膚に刺さると激痛を伴うため,切りクズの処理はセロテープ等を使用して慎重に行う必要がある。できれば眼鏡を使用し目を保護すれば安全策としては最適である。

以上のような施工時における注意事項を,セミナー受講者に対して指導している。なお本セミナーには大崎電気(株)製の小型融着接続器(MS-2)を使用しており,受講者全員がこの機器を用い,SMファイバの接続損失が0.1dB以内をクリアできるように実習指導している。

2・3 OTDRによる光伝送路の評価実習内容

2つ目の重要な施工技術に,光伝送路施工後のOTDRによる伝送路評価技術があげられる。OTDRとは光パルス試験器の略であり,光ファイバの敷設および保守で利用されている。このOTDRの機能は次の3つに分類される。

- ① 光ファイバケーブルの障害位置の検出

- ② 光ファイバの損失測定

- ③ 光ファイバの接続点における接続損失の測定

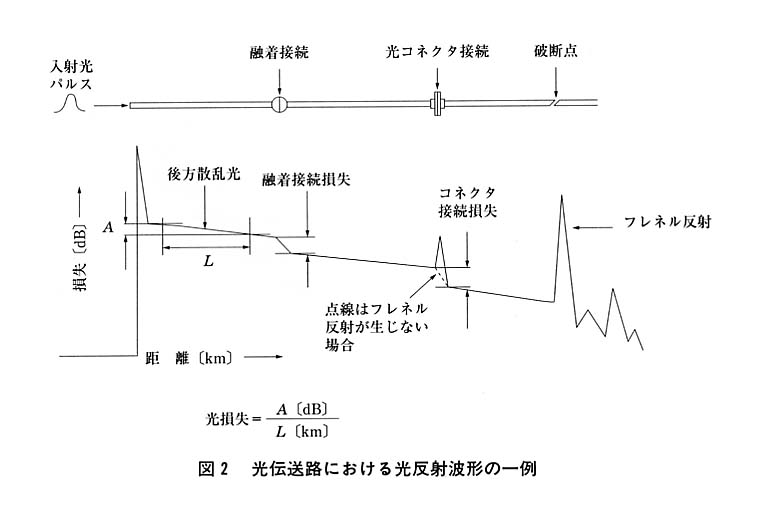

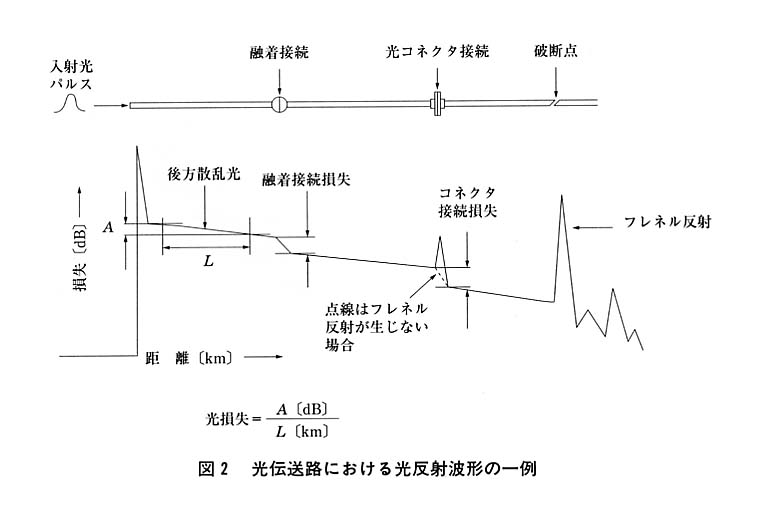

OTDRを使いこなすには本測定機器の測定原理を十分理解する必要があるため,座学時以外に実習時おいてもレイリー散乱損失,フレネル反射等のキーワードについて適時説明がなされている。

OTDRによる検出法は,光をケーブルに入射させ,異常点や破断点から入射位置の方向に戻ってくる光の情報を抽出し,光の送出時と戻ってくるまでの時間差から異常点を確認する方法である。

入射側に戻ってくる光には,破断点の端面で反射したフレネル反射光と,光ファイバの内部でレイリー散乱した光のうち,後方に導波される後方散乱光の2種類がある。

フレネル反射光量は,空気とガラスの境界面で通常出力光の約4%(-14dB)のパワーであり,一般的な障害点探索を行うには十分なレベルである。しかし光ファイバの破断状況によっては反射光の大きさがさまざまに変化したり,全く生じない場合もあるため注意が必要である。

これに対して後方散乱光はフレネル反射光よりもはるかにレベルが低く,例えば波長1.3μmのSMファイバの場合,フレネル反射光に比べ30数dBも低い。しかし,現在のように長手方向にほとんど一様に製造された光ファイバでは,どのような位置でも常に一定の後方散乱光を生じるため,安定した測定が可能となる。

もし障害点があれば,その位置から光の後方散乱光が戻らないことを利用して,その位置を算出することができる。この方法は破断状況に関係なく障害点が検出できるため誤差が少なく,破断点検出の主流を占めている1)。

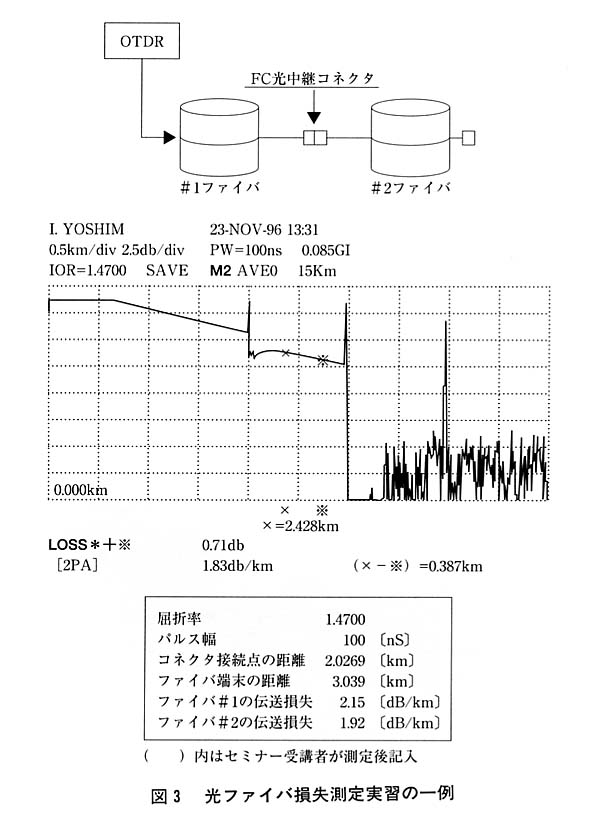

図2に光伝送路における光反射波形の一例を示す。なお本セミナーでは1.3μm帯光伝送路評価実習にはSMファイバを,また0.85μm帯光伝送路評価実習にはMMファイバを使用し,図2のような光反射波形を観測させ,接続損失の測定,破断点の検出,ファイバの伝送損失の測定および伝送距離の測定等を行っている。図3にセミナー受講者が実際に測定した光反射波形を示す。

3.セミナー実績

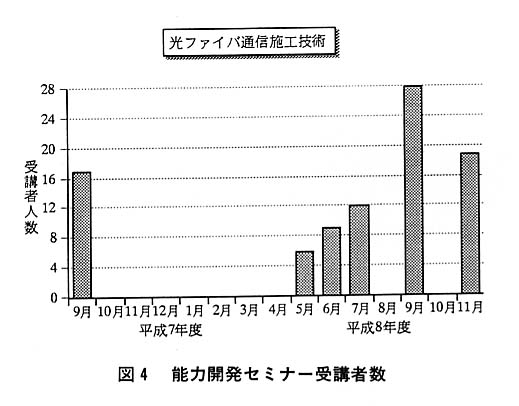

図4に本能力開発セミナーの実績を示す。平成7年9月に鹿児島県内の電気工事工業協同組合(E方式事業主団体)の依頼に対応する形で第1回目のセミナーを開催したが,このときの受講者数は17名であった。その後約半年間様子を見た後,平成8年4月の約1ヵ月の間,各関係団体に対して集中的に企業訪問を行い本セミナーのPRをした結果,平成8年11月現在においてセミナー開催数6回,総受講者数91人の実績をあげることができた。なお平成8年11月分は宮崎県のポリテクセンター延岡において開催されたものであり,このことから鹿児島県のみならず他県においても本セミナーに対する需要があると考えられる。

4.今後の方針

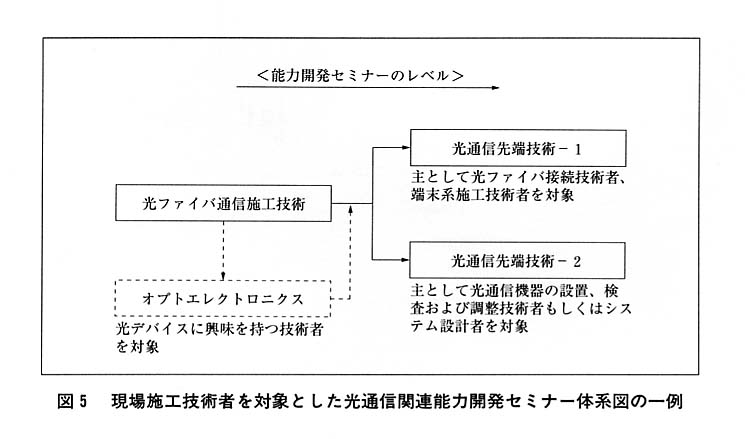

本セミナーの受講終了者に対してアンケートを行った結果,ほとんどの受講者が次の上級レベル能力開発セミナーの受講を希望していることから,当校では現場施工技術者を対象とした光通信関連セミナーの体系化を現在検討している。図5にその一例を示す。なお光通信の先端技術-1,2の両セミナーともすでに試行的に開催しており,受講者から好評を得ている。

また光通信網の施工に携わっている技術者は,他にも情報通信関連の業務を行っている場含が多いことから,今後は本セミナー受講終了者にはCATV(ケーブルテレビ),衛星通信,ISDNおよびインターネット等の新規能力開発セミナーへの参加を要請していく予定である。

5.おわりに

マルチメディアへの期待が高まるなか,光通信網に利用されるレーザダイオード等のデバイス関連については数多くの研究がされており,現在では高性能化および低価格化が進んでいる。しかしながら,それら機器,デバイス等を扱う施工管理技術者の人材育成についての報告はあまりみることができない。ほんの1ヵ所の小さな施工ミスが数万世帯もの通信回線に悪影響を及ぼす可能性があることから,施工技術向上の重要性を,今回提案している能力開発セミナーを通して強く述べていきたい。

なお本セミナーに毎回御協力をいただいております,当校電子技術科の加治屋智先生および本報告をまとめるにあたりご助言をいただきました当校開発援助課の天野課長に対し深く感謝いたします。

〈参考文献〉

- 1) 内田長志ほか:光デバイス技術入門,技術評論社,1990.