型枠加工図作成補助模型

鉄筋型枠組立模型2級技能士実技試験課題鉄筋型枠模型 労働大臣賞特選特集

- 職業訓練教材コンクール[2]1

- テクノスクール出雲(島根県立出雲高等技術校)建設科 中野 満

1.はじめに

今回出品した作品の題名は漢字だらけで,何のことやら理解できない方も多いと思う。この作品群は,建設に関わる工事の中で特に重要な位置を占めている。われわれが日常的に生活する場合,都会においてはマンションに居住し,田舎では木造住宅が多いが,これも基礎の上に建物は建っている。この共通点は,いずれも鉄筋コンクリートが使用されているということである。先の阪神大震災では,強いとされた鉄筋コンクリート造りの建造物が想像以上に被害を被った。このことにより鉄筋コンクリートの信頼性が広く問われたが,時が経ち原因の究明を進めていくなかで,根本的な問題もあったが,人為的な施工上の問題も多かった。さまざまな問題はあるけれども,現在,鉄筋コンクリートの建造物をぬきにしては建設は成立しないのである。建設科では,このようなことから鉄筋コンクリート建築を主体とした訓練を行っている。また,これらの作業に付随する作業や,資格取得を積極的に行っているが,ここでは,特に鉄筋と型枠について述べることにする。

2.建設科の現状

当建設科は1年の短期課程である。以前は6ヵ月訓練で時間も短いため,かなり初歩的な訓練となっていた。1年課程になりまだ日も浅く,機材の整備も徐々に進んでいるが,まだ充実が望まれるところである。訓練生の対象は離転職者で,年齢はさまざまで20~60代と幅広い。

建設科の訓練の進行であるが,入校初期の段階で,建設の基本である製図を行っている。製図は,鉄筋型枠との授業の関連があり,非常に大事な授業である。つまり設計図に書かれている平面図・断面図等の寸法・記号をすべて読み取る必要がある。

生徒の大部分は,家族を養うという目的がはっきりしているため,意欲は十分あるが,年齢が高くなるということは確実に記憶力に影響する。

このような事情もあり,時間はやや多めに組み込んでいる。学科と並行して実技では,手工具の訓練をしている。主としてノコギリ,カンナの使い方である。その後,電動工具の使用法と進み,鉄筋・型枠の加工・組立に入っていく。10月頃までこのような基本実習を行う。11月頃から基本実習を踏まえ,応用実習で校外に出て本格的な実習を行っている。1~3月には資格取得に関する訓練を行っている。以上の形で建設科は訓練計画を策定している。

3.教材について

今回出品した作品は3点であるが,その他にも3点ほど作成した。6ヵ月訓練としての建設科時代が長かったこともあり,かなり初歩的な授業であった。そのため,模型等は製作されていなかった。しかし,出雲高等技術校になってからは1年課程に移行し,かなり充実した訓練が行われるようになった。この結果,教科書だけの授業では理解できにくい訓練内容も出てくる。現在建設科では単能工から多能工へということで建設に関わるさまざまな資格取得訓練が行われているが,建設科の主となるものは鉄筋と型枠の訓練である。明治時代から始まった鉄筋コンクリートの建造物は,現在に至るまで,大規模な建築には常に用いられてきた。初期の頃は,板をはぎ合わせた框(かまち)式パネルというものを作成し,これを両側に設置して,空間を保持しつつ角材番線等で補強しコンクリートを流し込んでいた。

戦後,多くの型枠材料の新製品が開発され,それまでの誤差5㎝くらいのものから,数ミリ単位の精度の工事ができるまで向上した。このため教材は,鉄筋を含む型枠の材料の実物の展示板を作成した。どのような職種に携わる場合でも,基本的なことは知っておかねばならない。つまり建設業という異国の地に入った時,材料の名前を知らないということは日常的会話ができないのと同じように思えるからである。そこで今後とも教材として材料の実物をより多く収集したいと考えている。さて今回出品した作品は3点であるが,その中の2点についてこれから述べることにする。

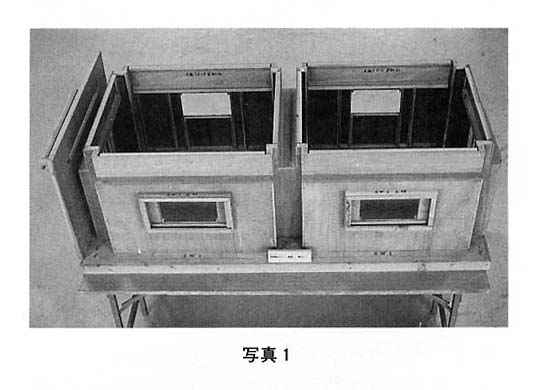

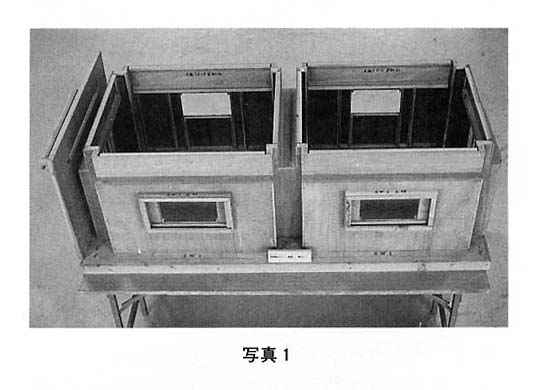

3.1 型枠加工図作成補助模型( 写真1 )

型枠加工図は,型枠にとって非常に重要な作業である。建築物は設計図によって作られていくのは当然ではあるが,建物はコンクリートで鉄筋を覆っている。この流動体であるコンクリートを設計図の形に作り上げるのが型枠の仕事である。型枠は,一般の加工物と決定的に違うことがある。それは型枠を解体したときに,できあがったコンクリートが設計図と同じように完成するための,あくまでも鋳型なのである。

型枠加工図は,設計図から型枠の加工図の形・寸法を読み取る作業である。この作業は,実務経験が少なくとも5年以上なければできないような作業である。建設科に入学する生徒は,本格的な図面を見たことも,ましてや書いたこともない。生徒が平面的な設計図を見て,立体的な建物を想像することは困難である。このため,設計図から加工図を作成するための補助的役割を果たすように,この模型が作られた。

この模型を生徒が見て不思議に思うのは,普通に見なれたコンクリートがどこに入るのかという疑問である。われわれが普通目にする建物は型枠が取り外されたものを見ているのである。本来あるべき建物は型枠の中に納っている。このため,設計図で想像した建物とは少しばかり違った形で型枠工事は進んでいく。われわれは普段,何げなく見ている建物は外から見ている。型枠の視点はコンクリートの内部に入った状態で見なければならない。これが一般の加工物と違う点である。型枠を作ろうとするとき,常に鋳型を作る考えを持っていなくてはならない。自分自身が,柱の中に入って見る,壁の中に入ってみるという思考を身につけなければならない。

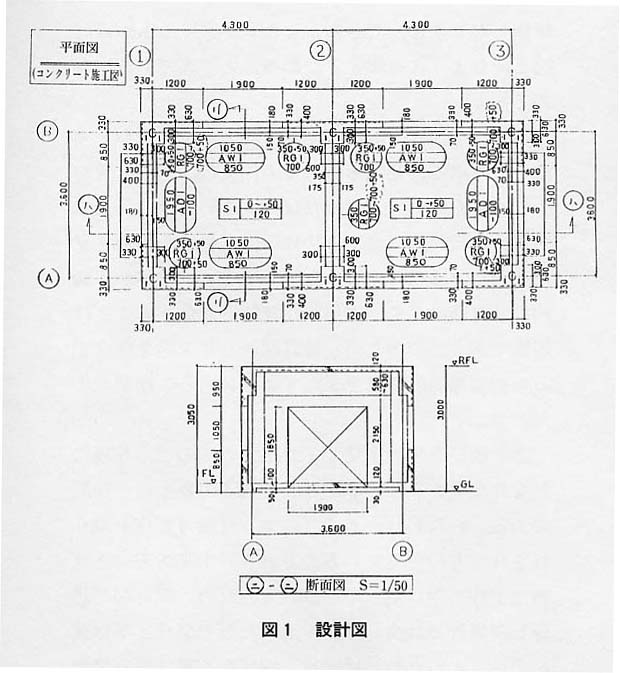

設計図にはさまざまな情報が書き込まれている。これらをすべて理解しないと型枠の加工図は書くことができない。平面図には平面上の寸法は当然書いているが,「高さ」についても書かれている。窓の高さや出入口の高さ,床の高さ等であるが,これをよく理解しておく必要がある。設計図には平面図と断面図(図1),と呼ばれるものがあり,さらに詳細図等があり,それぞれの寸法を確認した後,加工図の作成が始められる。

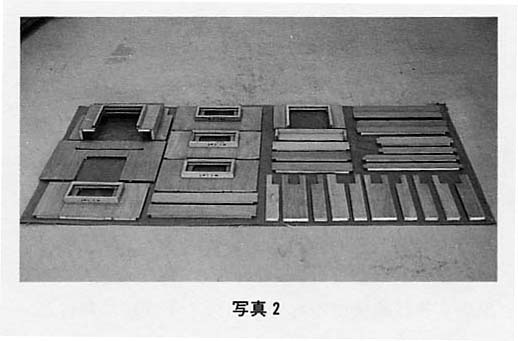

写真2はこの模型を分解したときの部材を写したものである。写真1はこのような部材を組み立てることによってできあがっている。

3.2 模型使用による授業の進め方

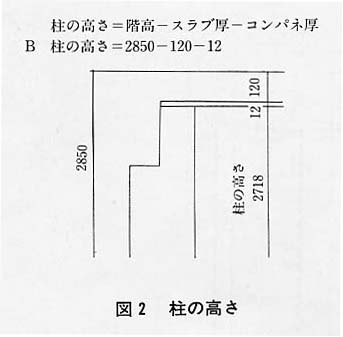

加工図を書くときの順序は,実際に建て込む順序で行われる。これは,先に組立作業に入る部材から先に作っていく必要があるためである。この順序とは一般的に,柱→梁底・梁側→内壁→開口枠(窓・出入口)→床→外部壁と組み立てられていく。このため加工図の授業は,始めに柱型枠の加工図を作成する。最初に柱の高さを決めるが(図2),床の高さまでを2850mmとする。床の厚みが120mm,そしてコンパネの厚みが12mmとこれらを引くと,2718mmという柱の高さが出てくる。柱の型枠には床のコンクリートを受けるコンパネが重なってくるためである。設計図上の柱の高さは2730mmであるが,型枠としての柱の高さは図面の寸法より12mm低くしなければならない。このことは,図として表しても実感が伴わないため,いざ自分で計算しようと思うと,この12mmを忘れてしまう。そのときに,模型部材を持ち出して図2のような形に部材を組むことによって,立体的な形として視覚に訴え,平面的には理解していた「高さ」の関係を立体的にはどのようになるかということを実感することになる。

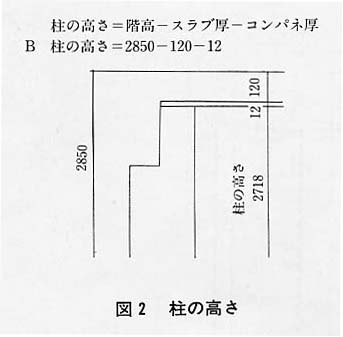

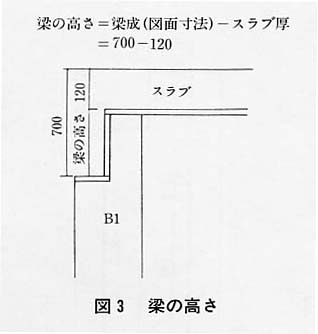

次に梁の高さの授業をする。これも基本的には図3を使用して説明するが,次の段階として模型部材,柱,梁,梁底を使用して説明することになる(写真3)。梁の高さは図面の寸法で計算すればよいのでわかりやすい。

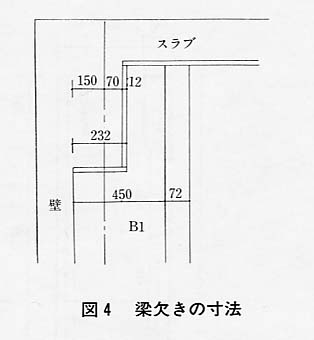

次に梁欠きの寸法の計算に移る。図4は,その計算方法を書いているが,寸法の計算は中心線からの寸法が基本になっている。しかしここで注意したいのは,図のように12mmの計算をしなければならないということである。これも知識としては理解したつもりでも,確実に理解することは難しい。

本来,型枠加工図の作成に携わる者は,少なくとも5年以上の経験が必要と考えられている。未経験者がこの作業を行うとなれば,やはり補助的なものが必要になってくる。この場合模型は擬似体験させるためのようなものである。立体的なものを想像するのにはある程度の経験を要する。その経験を,模型によって作り出している。

建設科は1年の短期訓練であり,その期間内において基本的な知識と実習を行っているが,入校当初は設計図の見方,書き方から始めて,加工図作成→型枠加工→組立・解体と進めていく。鉄筋作業も,この流れに準じて進められていく。つまり実習という経験が後になってしまうのであるが,もしこれを逆の順序で行うとすれば,これは今以上に無理な授業になってしまう。したがって,未経験の欠点を模型を通じて体験させるという必要が出てきたのである。

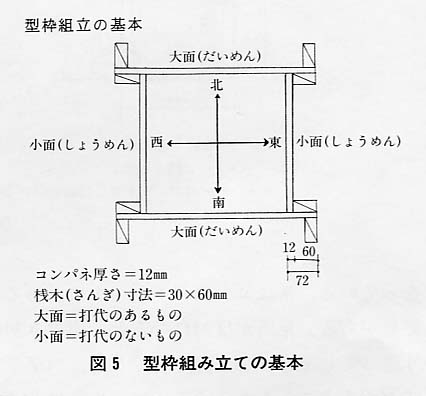

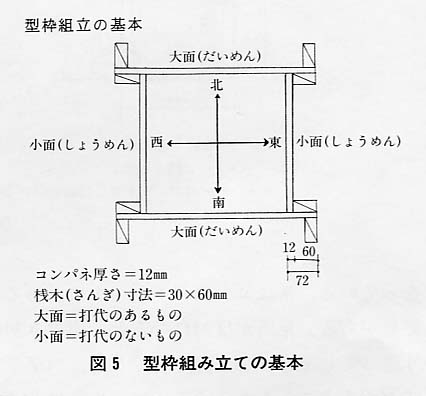

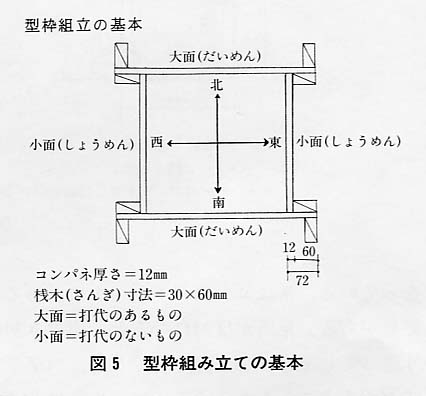

次に柱の高さと梁欠きの寸法を1つの図として示した図があるが,誌面の都合上割愛させていただく。そこで次に符号について考えてみたい。図5を見ていただきたい。型枠の部材にはすべて符号がつけられている。これは組み立てのときに必ず必要なものである。組み立ての準備として,あらかじめ型枠部材を書かれた符号に従って所定の場所に配置しておく。その後符号を確認して組み立てていくのである。型枠には平面図でB1・B2というように柱がそれぞれにある。例えば,B2では柱の型枠が3枚必要になってくる(外部は壁としての型枠になる)。この場合,柱の方角を東西南北とする(前後左右)とすることもある。この方角は,あくまでも自分がコンクリートの中に入った状態で考えなければならない。この理由は型枠加工図はコンクリート面を表面として書く必要があるためである。この考え方が慣れない生徒にはどうしても外側から見た加工図を書くことになる。このコンクリートの中に入った状態で加工図を書くということは,いくら黒板の上で説明しても理解はできにくい。このときは,模型の前に自分が立ち,身体を東に向けたり西に向けたりと各方角に身体を動かして,体で覚えるのである。次には平面図をクルクル回して東西南北のどれにあてはまるのかを探っていく。経験のない生徒にとっては,模型は必要不可欠のものとなっている。

この作業と同時に行われるのが大面・小面の区別である。最初に加工図を書くときに,1つの規則を作る。それは先の東西南北の方角と,大面・小面の組み立て方を決めることである。図5では南北に位置する型枠は打代のある型枠とする。東西は打代のない型枠とする。この決め方は設計図の寸法によって変わってくるが,一般的には,作業のやりやすさ,そして材料のロスを少なくする。この2つの要素によって決定される。このように型枠は,施工図を十分に理解し,立体的な建物を想像して書く必要がある。

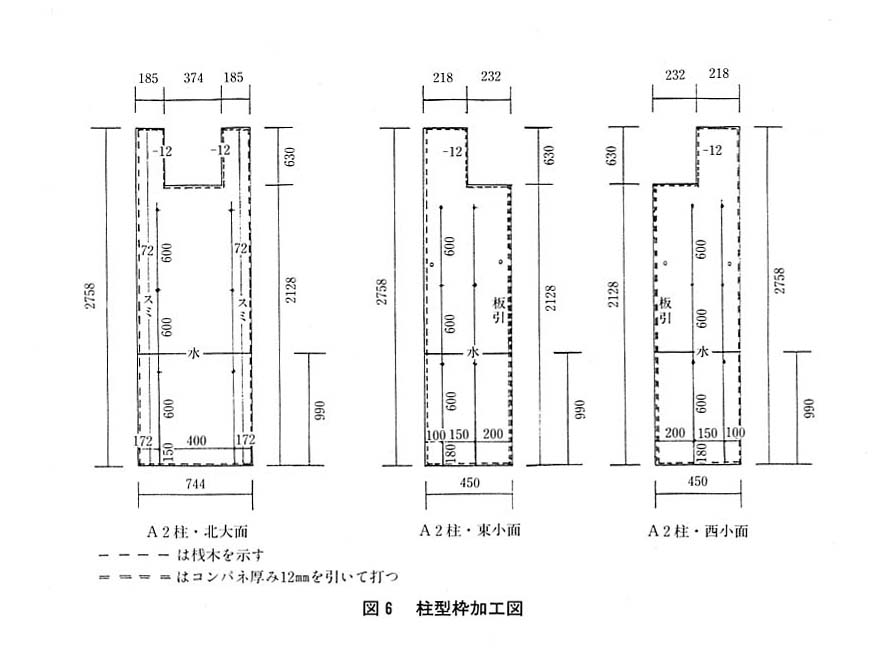

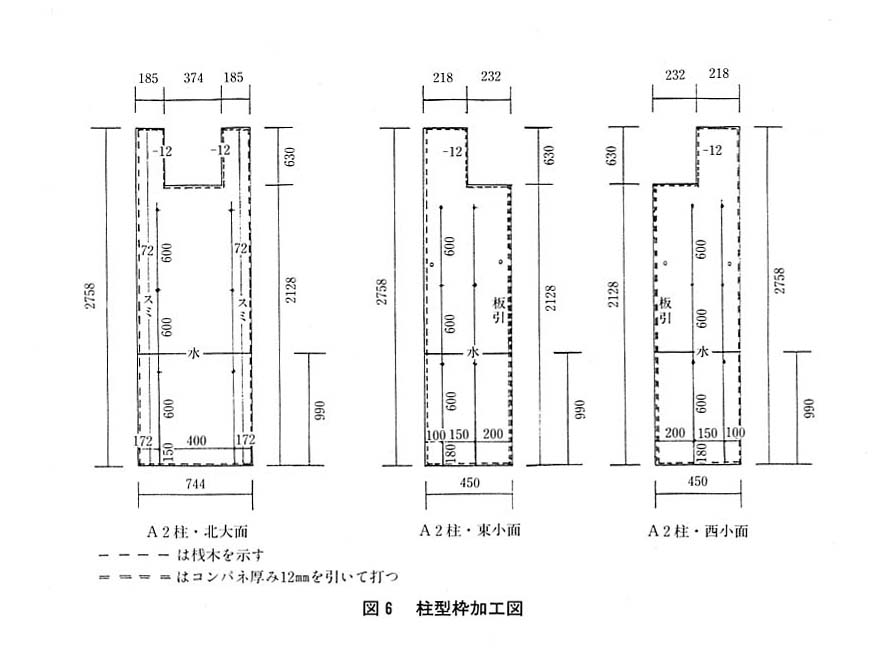

以上のことを基礎知識として学んだわけであるが,この知識に基づいて,いよいよ型枠加工図に入っていく。図6は建設科の基本実習で,実際に型枠を組み立てるための柱型枠加工図である。符号を見ると,A2柱北大面・A2柱東小面とA2柱西小面と書かれている。これはA2柱の中に入って,書かれた姿になっている。常にコンクリートの中に入って考える必要がある。東西が反対になると,梁欠き部分が全く違ってしまう。加工図を書くとき,ベテランでも時々間違うこともあるくらいで,生徒にとってはこの東西南北の符号のつけ方が非常に難しい。次に小面と大面であるが,先に大面とは打代のある型枠と書いた。この寸法は,支保工と呼ばれる鋼管の大きさによって違ってくる。

図5に示した打代の寸法は60mm角の鋼管を使用したときの計算である。60角の鋼管を使用する場合,コンパネ(一般に900×1800か600×1800)をパネルとして使用する場合,桟木と呼ばれる木材を使用する。これも鋼管と同様の60mmの幅が必要になってくる。その桟木の幅と,コンパネ12mmの厚みが打代の寸法である。この図では,打代寸法は72mmということになる。この打代寸法は図面には書かれていない寸法である。このように型枠は桟木の幅と厚み,そしてコンパネの厚みが非常に重要になってくる。図6の中に書かれているが,-12・72という寸法は,すべてコンクリート面を基準としたものである。コンクリート面を0とするのである。加工図には多くの情報が書かれている。最低限書き込まなければならないものとして,

① 符号 例:A1柱北大面 A通り1~2北梁側等

② 枚数

③ 寸法(H・W・-12・72・0)

④ 桟木の位置,点線で示す

⑤ セパレータの位置の割付寸法

これらが加工図の情報として必要である。

加工図に従って加工を行うのであるが,このとき特に重要なのは③である。これらの数字が型枠に書き込まれていない場合は,組み立てに大きな支障をきたすことになる。パネルの組み立てが■か■かによって12mmの違いが出てくるのである。このため型枠加工された型枠には,必ず0・-12・72等の寸法を記入しておく必要がある。この重要性は,この補助模型を使用して柱・梁・内壁・外壁と1人ひとりが模型の組立てで行うことにより,いかにO・-12・72という数字が組み立てのよい目安になるかということが実感できる。

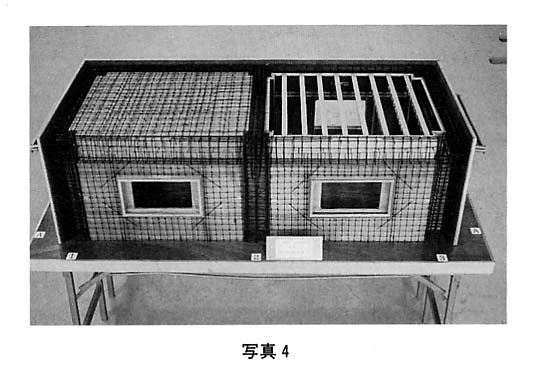

4.鉄筋型枠模型( 写真4 )

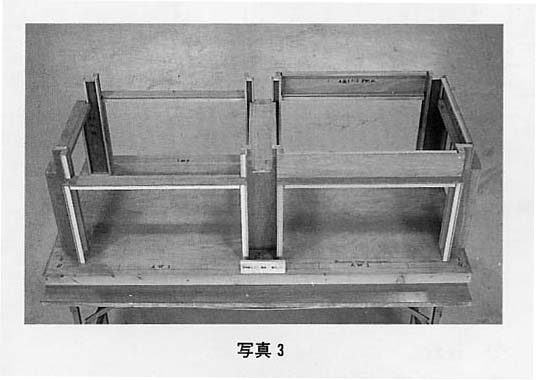

この模型は鉄筋の組み立てられた状態と,型枠の組み立てられた状態が合体したものである。

一般的に建築が行われる場合,鉄筋および型枠はほとんどの場合使用されている。工事が終了し建築物が完成したときは,鉄筋はコンクリートの中に隠れてしまい,また型枠もコンクリートが流し込まれ,固まった後は解体されてしまい跡形もなくなってしまうものである。

この模型は平成7年の秋に完成した。作り始めた動機は,単純なものであった。今までにない模型を作ろうと思ったのである。元来,物を作るのが好きでこの世界に入ったこともあり,少々難しい物を作ろうということであった。

型枠補助模型を以前作っていたこともありこれに鉄筋をかぶせようと考えた。以前の模型が約80時間,それほど時間はかからないだろうと始めてみたが,結果的には約延べ480時間という途方もない時を費やしていた。型枠は問題なかったが,鉄筋は非常に手ごわい相手で思うように鉄筋が結束できない。鉄筋の直径に対応する針金を使用したのだが,これがクネクネと曲がり,思うように作業が進まない。それでもようやく鉄筋結束完了,計算してみると結束箇所は3922ヵ所であった。この模型は単純な気持ちで作り始めたが,作成している長い時間の間に,とてもよい作品を手がけているのではないかという気がしてきた。この模型には3つの目的が見えてきた。

1つには,訓練生が入校した初期の段階で製図の授業を行うが,建設科で行う,鉄筋・型枠とはどのようなものであるかということを把握してもらうこと。

2つ目に,この模型は全体的な形としてもとらえることができるが,模型自体が施工図に忠実に作られているため,特に鉄筋の授業のときは,各細目にわたって説明できる形態になっている。また実習中もこの模型を参考にして,鉄筋の組み立ても行う。

3つ目に,広報の一環として,例えば,技能祭や,当校で行われる技術校祭には多くの市民が集まるが,このようなときにこの模型を出品する。このことによって,一般市民に対して建設における鉄筋・型枠の役割や,その姿に興味を抱いていただきたいという思いを込めることにした。

5.おわりに

これまで建設科の現状と,訓練の内容等について述べてきた。今後の課題として,生徒に対して訓練を行うとき,過去の経験してきたことを中心に訓練するのであるが,実際の建設現場というものは,相当な速度で新工法や新しい技術が導入されている。つまりわれわれは,常に新しい技能を求めていく必要がある。しかし一方では生徒自身が初心者であり,高度な技術を1年で身につけるということも難しい。

そこで難しい技術も,1つかみくだいた教材を使用することによってわかりやすく訓練をする必要が,これからは数多く発生すると考えている。このようなとき,案外一人よがりの教材を作る可能性がある。

私は,生徒の質問を積極的に受けているつもりだ。素人から見る視点は,的外れの質問もあるが,異なった見方の思いもよらぬ質問も受けるときがある。このような場合,1つの教材開発のヒントになると考えている。

これからもコツコツと楽しみながら,それでいて役に立つ教材を作りたいと思う。そこで現在考えているのはやはり模型で、階段の模型である。型枠作業の場合,階段型枠ができて初めて一人前と認められる。また夢のある形として,型枠の技術を使用して,一般の人が楽しくなるようなそんな創造物を作ってみたいとも思っている。建設科は,物を作ることが仕事である。このため,物を作る楽しさ喜びを知ってほしいのである。そのためにも建設科で夢のある楽しい創造物を作りたいと私は思っている。