「技能」と「技術」に関する93人の定義調査報告

- 職業能力開発大学校 指導学科 森 和夫

1.モノづくりをめぐる最近の話題

日本の製造業はどこへ行ったのだろうか。企業ではこぞって海外にコストの安い労働力を求め,生産拠点の流出が続く。「産業の空洞化」という言葉が叫ばれて久しい。このままいくと,日本から製造はなくなってしまうのだろうか。もはや,製造業のピンチである。しかし,一方で「モノづくり」に関する関心は高い。この時期に「モノづくり」に寄せる期待や意義というものが再論議されているのだ。製造業の流出や「モノ離れ」に対する危機意識から叫ばれていることもあるが,そればかりではないようだ。人間にとって「モノづくり」とはいったい何だったのだろうかという問いと解釈したい。人間にとって,「モノづくり」の果たす役割は単に「モノが豊かになる」ということばかりではないのである。モノづくりに関わることによって人間が変わるという側面に気づき始めたからに違いない。これは教育訓練にとって重要なことである。

2.辞書にみる「技能」と「技術」の言葉

生産を支えるのはいうまでもなく,技術,技能,そして科学である。須藤は「辞書からみた技術と技能」の中で20種類の国語辞典等を調べた結果について述べている1)。この論文では技術は「技の表現」,技能を「技の実行」という対比でとらえることができると結んでいる。

確かにこのような記述を認めるにしても,この両面で述べるというのはいかにも国語辞書らしい。なぜなら,私たちの身の回りの具体的な製造の姿に照らして考えると,欠落している内容を多く見いだすことができるからである。私はこの欠落している側面を明らかにして,さらに納得のいく「技術」と「技能」の内容に迫りたいと考えていた。

1995年11月,日本の代表的な製造業の地域である愛知県に私は向かった。ポリテクセンター中部で開催される講演「最近の技術・技能とその伝承を考える」が予定されていたからである。私は1つの企てをもって講演に臨んでいた。

3.「技能」と「技術」のアンケートを分析する

この会場には中部地方の製造業にたずさわる多くの方々が聴衆として参加されていた。講演が中途まで進んだときにアンケートを記入いただこうというものである。その問いは次の2つである。

- Q1 「技術」とは何か,「技能」とは何かについて簡潔にまとめてください。あるいはそれぞれのイメージについて記入してください。

- Q2 技術と技能について,最近,問題になっていることがあればお書きください。

講演の話が進み,途中の休憩直前に150枚のアンケート用紙を配布し,93枚を回収できた。集めた回答内容についてはすぐに講演の中で紹介した。

さて,このときにはわからなかったが,この記述を分析してみると興味は尽きない。ここではこのアンケート結果を分析して紹介することにしよう。

4.製造現場からみた「技能」とは何か

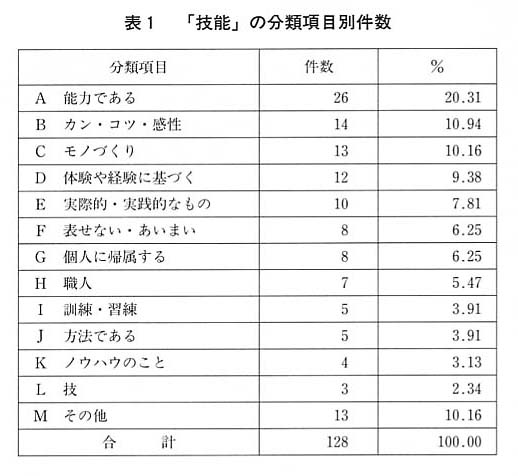

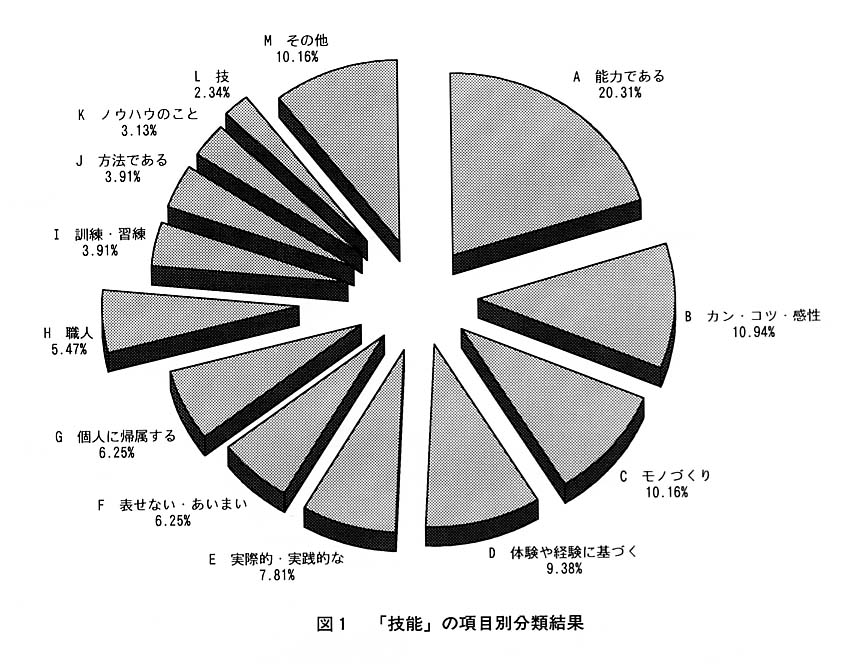

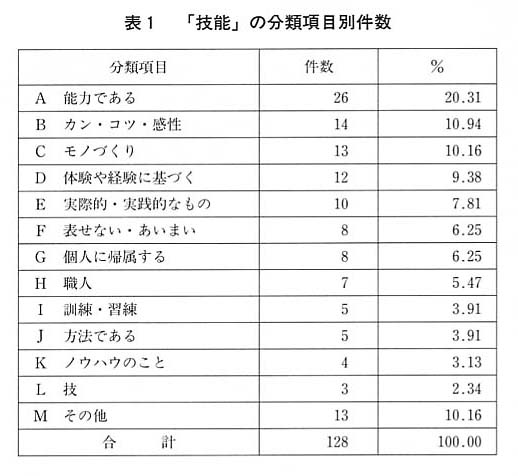

アンケートの回答は自由記述式に書き入れるようになっている。簡潔にまとめることが求められる。この短文に含まれるキーワードや主旨に着目してみよう。ここでは分類項目を13項目設定して分類した。表1と図1はこの結果を示している。回答者によっては2~3の項目を含んでいた。表1によれば合計件数は128件である。

最も多い項目は「能力」である。「技能」は本質的には能力を意味していると理解されている。具体的な記述は以下のようなものがある。

- ○一般の人の物づくりの考え方を応用した能力。

- ○人間の習練,訓練に期待する技,能力等。

- ○機械を動かす能力。

- ○ 個人に内在する能力を専門的に高度化したもの。客観的に認識しうる程度には譲渡不可能。

- ○人間自身が身につけていくもの。

- ○技術を用いて物造りを行う能力。

- ○技術を生かすための能力。

- ○プロセスを経て実際に技術を行って身につける能力。実践的なもの。

- ○技術を扱う人の能力。人間を豊かにするもの。

- ○技術を十分に発揮できる能力。

- ○人間の能力。ものづくりを人間が対応する工程であり,人が関わることである。

- ○製品(モノ)をつくりだす“能力”で目に見えるもの(形)で表すことのできるもの。

- ○人間の手足を使った能力。簡単にはできない。職人技,カン,コツが存在する。

- ○技術を具現化させる能力。

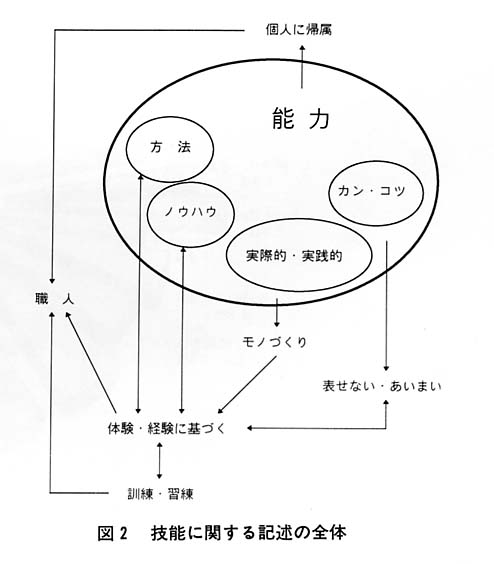

能力は「個人に属する」こととなり「体験・経験に基づく」ものという考えに連なる。また,技能には「カン・コツ・感性」を含むと理解されている。これは同時に「表せない・あいまいな」ものということに連なっている。そして,技能は「モノづくり」に関係したものというとらえ方をしている。モノづくりから「実際的・実践的な」ものという理解にも連なっていると考えられる。これらの項目で約80%を占める。技能から「職人」に結びつけている方や「訓練・習練」「方法」「ノウハウ」に結びつける方がいることも注目したい。

その他にあげられていたものには次のようなものがある。

- ○誰からも聞くことができる。また,誰にでも話せる。

- ○人と人との間で興味を持つ人のみに伝承されていくもの。もの造りに本当に興味がある人のみに有効なもの。

- ○科学,技術の中で人とのふれ合いによって伝承される「わざ」。

- ○昔からの伝統を伝えていくもの。

- ○科学システムの開発したものを利用できるよう教育,伝えていくものを技能という。

- ○人間が生きていくための手段のひとつである。

これらの関係を図で示すと図2のようになる。技能は能力であって,これにはカン・コツ・感性を含み,方法やノウハウ,実際的・実践的なものも含んでいる。そして,カン・コツは表されない・あいまいなものに結びついている。方法やノウハウ,実際的・実践的なものは体験や経験に基づいており,それらは訓練(意図された経験や体験)を必要とする。能力は個人に属することと,習練や経験と結びつけて職人に結びつけているのであろう。

この他に気づいたことがある。それは「技能と技術の関係」によって説明するものが多くみられたことである。原文を見てみよう。

- ○技術を人が使うこと。

- ○技術を標準化してわかりやすく伝える。

- ○技術で生み出したものを実用化できるようにする。また,経験を含んだ開発。

- ○技術を持って物を作る。

- ○技術が作り出したマシーン等を100%生かす能力。

「技術的な内容を具体化する」の記述に代表されるように,ここには「技術を行為に反映させる」という文脈があることに気づく。したがって,単に技能といった場合でも技術内容とは無縁ではないと理解されているといってよいだろう。

5.製造現場からみた「技術」とは何か

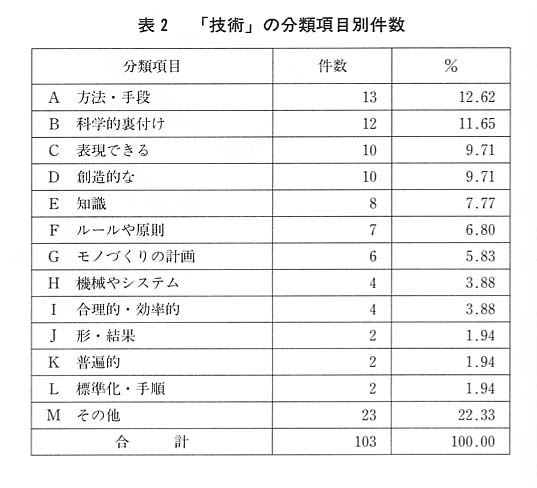

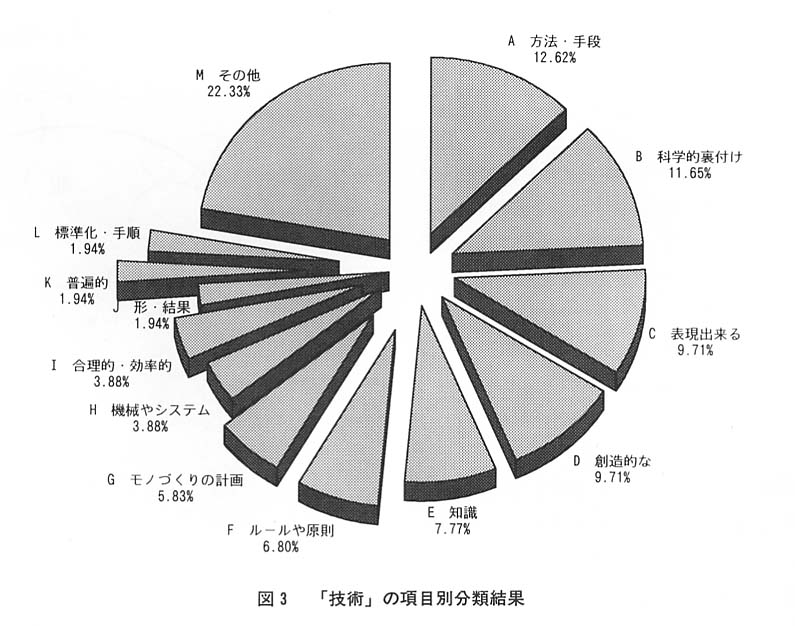

同様にして「技術」についての回答を検討しよう。表2と図3は分類結果を表している。

最も多い内容は「方法・手段」と「科学的裏付け」である。具体的には次のような記述である。

- ○科学的な裏付けがあり,論理的に明確に説明がつくもの。習得できるもの。

- ○論理的,科学的な裏付けがあり,新しい製品を作り出す源。時代における技術者。

- ○科学的な裏付けに基づく生産に対する手段。習得には過去のデータ等が大切。それにより発展,発達が促される。

- ○科学的裏付けによる創作への過程をいう。

- ○近代的な科学的根拠に裏付けられた普遍的なエンジニアリング。

- ○ものを作り出す方法。

- ○物として確立するための手段・方法。

- ○術であり,方式・方法を考察する知恵であり,終着がない。

これらについて文脈をつけて解釈すると「技術は方法・手段であり,それは科学的裏付けを持っている」となる。他の項目をみてみよう。次いで多いのが「表現できる」と「創造的」である。記述したり言葉で表せることが含まれている。さらに,創造的な要件が含まれているとするのである。これらで40%を占める。これ以外では「知識」,「ルール・原則」,「手順」,「機械・システム」等があげられている。「その他」の内容の割合が23%と多くなっているが,この内容は定義としてふさわしくないものもあり,不明回答と同様と理解されるものが見いだせる。しかし,ユニークな回答もあるので紹介しよう。

- ○頭で考え書式化する。または,データを読み上げ,次のステップとして。

- ○ワザによる,またはマシンの力を借りるようなイメージ。

- ○科学,あるいは偶然見つかった要素を組み立てて,人間社会に役立てるよう組み立てる行い。

- ○人類が将来的に役立てられるノウハウ。

- ○頭脳労働。時間的採算性度外視,無視。

- ○自然界の理論を応用して人間に役立つものを実用化する力。

- ○質。可能,不可能を判断できること。可能ならば,それを具体的にストーリーが作成できること。

- ○人間生活に有用な物品だけでなく,無形物を含めて,開発,生産,販売等の諸活動のプロセス等の総括的な思考的活動力。

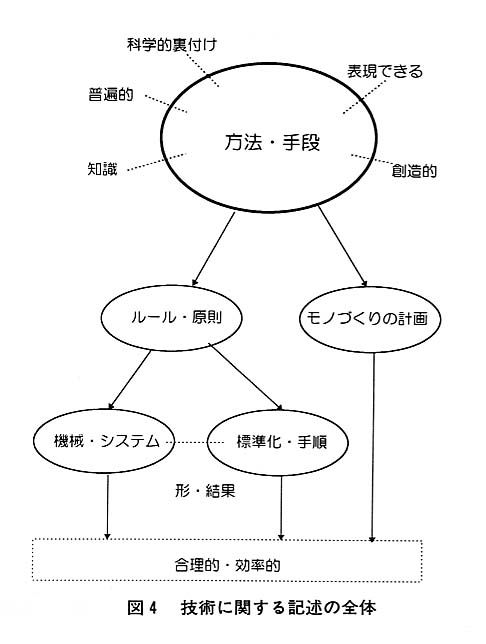

さて,これまでの結果から図で全体像を描いてみることにしよう。図4はこれを示している。再び,この図から文脈をつけて解釈してみよう。

「技術」とは方法・手段である。この方法・手段は単なる表記されたという意味ではなく,科学的な裏付けを持っており,表現がきちんとできて,普遍的なものである。その方法・手段の工夫や開発は多分に創造的な要素を含んでいる。場合によっては知識とみなされるものもある。この方法・手段は具体的にはルールや原則を示すことが多い。ルール・原則は形や結果として機械・システムを生み出し,また,標準化・手順を生み出す。これは合理的・効率的な成果をわれわれにもたらすと考えられる。一方,方法・手段はルール・原則を経ずしてモノづくりの計画に反映して,合理的・効率的な成果に結びつけられることがある。

「技術」の回答をみていく中で特徴的なことは「技能」が「技術」との関係で記述しているのに対して,「技術」が「科学」との関係で記述していることである。具体的にみてみよう。

- ○科学をべースに人間の役に立つ物を作るための知識。

- ○新しい科学の発見による原理,原則をものづくりに結びつけること。

- ○科学的根拠を持ち,普遍的かつ,譲渡可能な存在。

- ○科学と知識,技能が組み合わさってできるもの。

科学から技術へという図式が各所に現れている。つまり,技の表現としての技術とは異なる見解があり得ることだ。技を表現すれば技術になるのではなく,科学から技術が生まれ,技術を技能によって実行するという図式である。

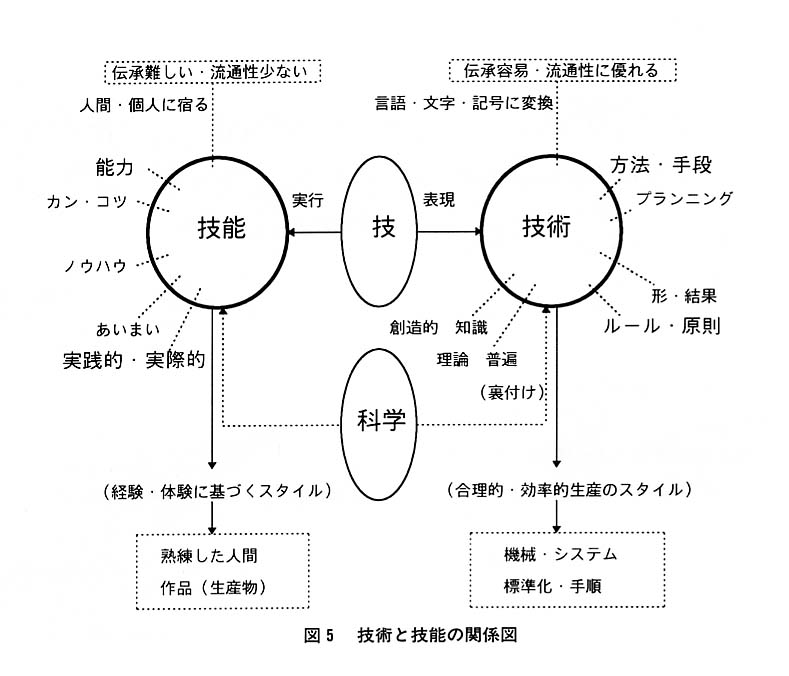

6.技術と技能の関係について推論する

これまでの検討結果から1枚の図を作成してみよう。図5は技術と技能をどう解釈したらよいかについてまとめたものである。今回のアンケートを手がかりにして描いてはいるが,図は仮説にすぎない。このように表してみると,技能を伝承するには技術を活用することが有効であると推論できる。また,技術を伝承するには実践的・実際的側面を活用することが成果をもたらすだろう。ここではふれないが「技能に含まれる科学性」にも着目しなければならない。科学は両者の存在を助ける位置にあるといえないだろうか。もともと技術と技能は技人にとっては不可分のものであった。これをあえて分離してとらえ,近代の生産様式に乗せようとしたことが良くも悪くも技のとらえ方を見失わせてしまったかのように思える。

おわりに,アンケートに回答いただきました方々に感謝いたします。

〈注〉

- 1) 須藤秀樹「辞書からみた『技術』と『技能』」,技能と技術,1/1995号,pp.61-66.1995.

- 2) 本稿と関係した技能と技術についての小論は下記の図書に掲載しているので参照いただきたい。

- ①森 和夫,新井吾朗「PROTSと人づくり-能力開発担当者のための指導技術」,海外職業訓練協会刊,1992.

- ②森 和夫「ハイテク時代の技能労働-生産技能の変化と教育訓練」,中央職業能力開発協会刊,1995.

- 3) 本稿は下記の資料集を基礎データにして分析したものである。森 和夫「最近の技術・技能とその伝承を考えるアンケート結果まとめ誌」,職業能力開発大学校指導学科研究室,1995.