通信ネットワークシステム入門 ―〈その1〉●教材情報

- ポリテクカレッジ福山(福山職業能力開発短期大学校)情報システム系 白川 浩・山下明博・平島隆洋

1.通信ネットワークシステムの発展

皆さんは,「通信ネットワークシステム」と聞くと何を連想しますか。

最近では,テレビや新聞・雑誌などのマスメディアを通じて,「インターネット」とか「PHS」とかの単語を目にする機会が多くなりました。皆さんもこれらの単語をどこかで目にされたことがあると思います。これらの単語と同時に「情報通信」とか「通信ネットワーク」,そして「マルチメディア」といった単語も目にすることが多くなったと思います。これらの単語はすべて通信ネットワークシステム関係の専門用語で,少し前までは専門家の間でしか使われていませんでした。それが流行語のようにしばしば使われ始めたのですから,驚かれる人も多いことでしょう。そんな人を対象に,「通信ネットワークシステム」についての基本的な用語や内容をごく簡単に解説します。

まず,通信技術の進歩を簡単に振り返ることから始めましょう。

通信技術を現在のレベルまでに進歩させてきた原動力は,「離れたところにいる人に情報をできるだけ早く正確に伝えたい」という人々の願い(ニーズ)に応えることでした。はじめは狼煙(のろし)のようなものから始まったと考えられます。言いかえれば,耳には聞こえないが目では見える範囲で情報を伝えていました。もちろんこの方法では簡単な内容しか伝達できません。しかも,気象条件など通信の成否を左右する条件が数多くあったと思われます。こうした情報伝達方法は,手旗信号などにみられるように,比較的最近まで使われてきました。

19世紀ごろ電気が利用できるようになると通信技術にも大きな変革が起きました。「ツー」「トントン」「ツー」でおなじみのモールス信号を利用した電信や,おもちゃの糸電話と同じ原理に電気を応用したグラハム・ベルの電話などです。これらの技術を利用することで,人間の五感では知ることができないほど遠くにいる人に,正確な情報を伝えることが可能になりました。そして通信技術の基礎確立に貢献することとなりました。

その後も引き続き電話網の整備が進み,今では誰でも利用できる巨大な通信ネットワークシステムへと発展してきました。そのおかげで,気象条件にもほとんど左右されず世界中どこへでも情報を送り出すことができますし,どこからでも情報を手に入れられるようになりました。

最近では,道路や橋などの公共施設建設に代表されてきた社会資本の整備計画についても,アメリカの情報スーパーハイウェイ計画に象徴されるように,通信ネットワークシステムの整備計画を優先的に盛り込むべきだという議論がされるまでになってきました。政府がこうした計画を推進する背景として,将来においてもこれまでのような産業競争力を維持し国を発展させていくには,通信ネットワークシステムを国家的に充実していくことが重要という認識があるからです。また,現在の日常生活においてもファクシミリやパソコンを利用すれば商品情報の入手や発注ができたり,テレビやラジオの番組にリクエストができるなど通信ネットワークを利用したさまざまなサービスが多く提供されるようになり,通信ネットワークサービスの利用者が劇的に増加してきたことなどがあります。

こうした現象から21世紀の通信ネットワークシステムを考えると,これまで以上に経験を積み洗練された利用者からの高度なサービス要求にも十分応えられるような,大規模で安価かつ信頼性のある通信ネットワークシステムを構築することが必要になると考えられます。

2.通信ネットワークシステムの構成要素

これまでみてきたように,通信ネットワークシステムは「離れた場所にいる人にできるだけ早く正確に情報を伝えたい」という人々の本来的なニーズを満足するために構築されてきたといえます。では次に,通信ネットワークシステムに必要な基本的構成要素に注目してみましょう。

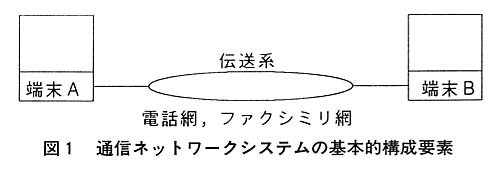

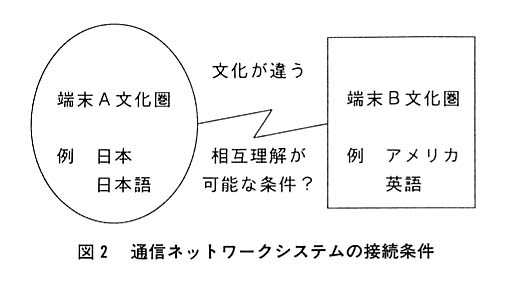

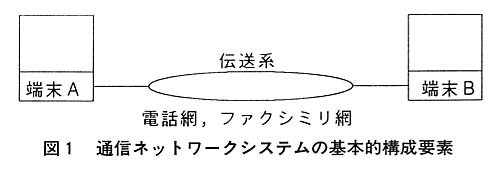

はじめに,簡単な通信ネットワークシステムのモデルを考えてみます。図1は,通信ネットワークシステムにおいて端末が離れた2ヵ所にある場合をモデル化しています。ここでいう端末とは,電話機やファクシミリやパソコンなどと考えてください。伝送系というのは,ふつうネットワークや通信回線と呼ばれている部分で,離れた端末相互をつなぐ線としての働きをします。実際には,いろいろな種類の伝送系がいたるところに存在します。ここでのイメージとしては,電話通信網やコンピュータ通信網を思い浮かべていただければよいと思います。

このモデルは簡単なモデルですが,通信の基本要素がすべてそろっています。情報を送り出す1台の端末と,送り出された情報を運び相手まで届ける伝送系と,送り出された情報を受けとる1台の端末です。

図1で説明したような基本要素から構成された通信ネットワークシステムの基本的発展は,電話機や電話線に代表される機器や材料などのハードウェアを中心とした通信技術の進歩と,ダイヤルQ2やキャッチホンに代表される伝言蓄積サービスや多重呼び出しサービスなど,サービス提供を中心とした通信サービスの充実が相互に影響する形で展開してきました。

もちろん通信技術も単独で進歩してきたわけではなく,電気,電子,情報,機械など多くの技術と関連しながら時代を追って進歩してきました。その上で,利用者ニーズの高度化や多様化を先取りしてきました。さらに,通信技術が進歩したことによる成果を利用し,通信サービス提供面でもさらに広範囲のニーズに応えることができるような新しいサービスを提供してきました。

次に,通信ネットワークシステムを利用したり構成したりするときに重要となる内容についてみていきましょう。

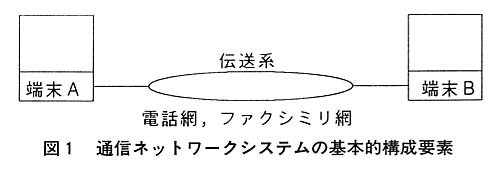

図2は,先程の図1にあった2台の端末が相互に接続されるとき,何が重要な要素となるかを簡単に示しています。

人間の世界では人種や言語が多様なので,誰かと誰かが会話してお互いの意思が通じる条件は,言葉や基本的な会話の順序とか考え方などが理解できる基盤があることです。実は,通信ネットワークシステムの世界にも多くの機種や言語が存在します。これは一種の文化であると考えられます。したがって,通信ネットワークシステム内の端末同士が通信する場合でも,何より重要なことは,お互いの端末が共通に理解できる基盤があることです。このため,通信の世界では情報の伝送方法についていくつかの約束をします。こうした基本的な約束を,「通信規約」といったり「プロトコル」といったりします。プロトコルの中には世界的に認められ国際規格になったものもあれば,一部分(ローカル)でしか認められないものもあります。これも人間の世界とよく似ています。

3.通信の世界での約束ごと「プロトコル」

通信の世界では,自分を相手に理解してもらうためにはプロトコルがとても重要となりますから,プロトコルの内容についてよりくわしくみていきましよう。

具体的に何をしているかといいますと,データ伝送に関わる5種類の主な制御である,①入出力制御,②回線制御,③同期制御,④誤り制御,⑤データリンク制御の方法を決めています。以下に,これら5つを順に説明していきます。

① 入出力制御

通信ネットワークシステムを利用する端末が情報(データ)を送信したり受信したりするとき,利用する通信ネットワークシステムの要求に応じてデータの形式を変換したり,異常が発生していないかを監視したりします。

② 回線制御

通信ネットワークシステムへ端末を接続したり切断したり,接続回線の状態を監視したりします。

③ 同期制御

離れた場所にある端末に通信ネットワークシステムを利用して,正確にデータを伝送するためには,送信側と受信側のタイミングを合わせることが必要です。これを同期をとるといい,この同期を確立し,維持します。

④ 誤り制御

通信ネットワークシステムの回線に雑音が入ったり,何かの原因でデータの一部が消失したりしていないか確認し,訂正します。

⑤ データリンク

通信ネットワークを利用して通信相手をさがし,確認し接続を確定した後,決められた順序でデータを送受信し,送受信の終了時には確認のうえ接続を解放します。

プロトコルは通信規約全体のことをいいますので,これら5つの制御以外でも通信に関わる基本的な取り決めすべてがプロトコルとなります。代表的なプロトコルとしてよくお目にかかるものに,TCP/IPとかIPXなどがあります。これらはインターネットやネットウェアの基本ルールとして使われています。これらの応用例については,次回に説明する機会があると思いますので今回は名前の紹介だけにしておきます。

4.通信ネットワークシステムの形態

今度は,いろいろな通信ネットワークシステムを接続するときの接続形態についてみていきましょう。

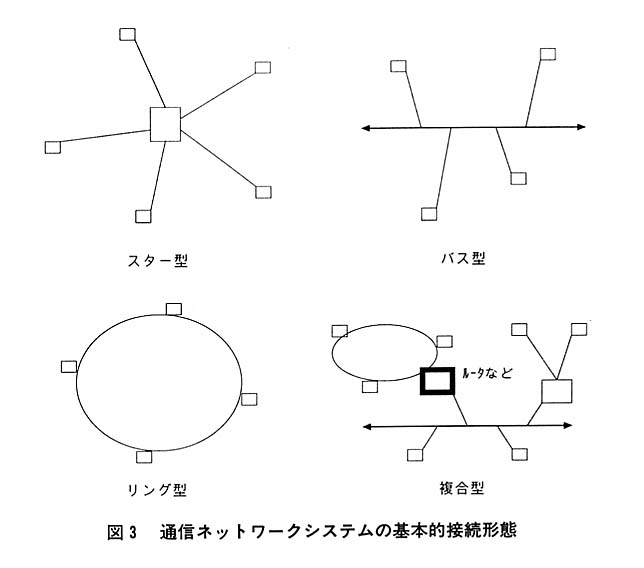

図3にネットワークの基本的な接続形態を示します。ネットワークの世界ではこの接続形態のことをトポロジーともいいます。

通信ネットワークの代表的なトポロジーとして,①スター型,②バス型,③リング型,④複合型があります。

スター型は,処理能力が高い1台の端末を中心に置き,それと他の端末を星状に接続する形態です。バス型は,バスと呼ばれる伝送路に各端末を接続する形態です。伝送路というのは,基本的にはケーブルだと思っていただければよいでしょう。リング型は,端末を輪の形に接続する形態です。複合型は,①から③の形態が混在したものです。

実際の通信ネットワークシステムではさまざまなトポロジーが混在しますし,それぞれのシステムで使用しているプロトコルも多様です。したがって,プロトコルやトポロジーの異なるネットワークシステムを相互に接続する方法が必要になってきます。当然ですがそうした方法がなければ現在のような巨大な通信ネットワークシステムを構築することはできません。

人間の世界でも,学んだことのない言語を話す人と会話しようとしたら通訳が必要なように,通信ネットワークシステムの世界でも,プロトコルやトポロジーが異なるシステム同士を接続するときには通訳が必要になります。

通信ネットワークシステムで通訳の働きをする機器には,①リピータ,②ブリッジ,③ルータ,④ゲートウェイなどがあります。これらは,接続しようとしている通信ネットワークシステムのプロトコルやトポロジーがどの程度異なるかに応じて使い分けをします。リピータは遠くにあるシステムを接続し情報を伝えるのに必要な電磁気的力が不足しそうなときに使いますが,プロトコルを変換することはできません。他は,プロトコルやトポロジーの違いの程度が大きくなるにつれブリッジ,ルータ,ゲートウェイという順序で使用することを考えていきます。ゲートウェイは,通信方法が全く異なるシステム同士でも接続できる強力な機器で,内部構成はコンピュータとほぼ同じです。当然ですが,プロトコルやトポロジーの違いが大きくなればなるほど通訳に時間を要するので,こうした通信ネットワークシステム同士を接続すると通信の高速性は期待できないことになります。

(つづく)

〈参考文献〉

- 1) Amos E. Jowl,Jr.:「電気通信交換技術の進歩についての概観-過去・現在・未来-」,電子情報通信学会誌,Vol.75,No.1,pp.33-41(JAN.1992).

- 2) 今井賢一:「情報通信と政治・経済」,電子情報通信学会誌,Vol.77,No.9,pp.919-923(SEP.1994).

- 3) 秋山 稔:「マルチメディア時代に向けた我が国の状況」,電子情報通信学会誌,Vol.77,No.9,pp.924-928(SEP.1994).

- 4) 上原政二監修:「異機種接続とLAN 絵とき読本」,オーム社,1989.

- 5) IBM情報処理システム研究会編:「ネットワークの構成と設計」,リックテレコム,1992.