材料評価・計測技術セミナーコース開発に向けて〈その1〉実践報告◆4

- ポリテクカレツジ秋田(秋田職業能力開発短期大学校)辻 栄一

1.はじめに

材料評価・計測技術は最近急速に発展して生産工程において適用が拡大されている。「設計」-「加工」-「評価・計測」のサイクルの中で「モノづくり」を進めていくとき,生産技術には欠くことができない大切な分野である。

工業会では競争が激しく,より良い品質のものを,より早く,より安く作る必要にせまられている。そのためには不良品を少なくし,工程のむだを省かなくてはならない。具体的処置として,不良品の早期発見,加工不良の生じない加工方法等を確立し,生産現場では材料評価・計測技術の積極的導入が図られると考えられる。

最近では製品の安全性に関するPL法(製造物責任),品質保証規格(ISO 9000シリーズ),環境保全規格(ISO 14000シリーズ),省資源からのメンテナンス等,企業の社会的責任に基づく業務の必要性の増加から,材料評価・計測技術に対する要求が高まっている。

したがって,これらの技術をFA技術や加工技術にフィードバックして,生産工程の信頼性向上に努めなければならない。

今後,材料評価・計測技術のニーズがますます高まると予想され,「セミナー」の必要性が重視されると思われる。ここでは材料評価・計測技術の中で主に非破壊試験を中心に述べる。

2.能開セミナーの展開

材料評価・計測技術のセミナーを選定するにあたり,対象とする団体・企業等の要望に応えるために,受講生の能力・希望に合わせた段階的体系的学習が可能となるようなコース設定をしなければならない。

具体的提案として,受講コースを2.1から2.4まで目的別に分類し,その詳細について述べる。なお,2.1から2.4までの各コースは段階的に高度化,複合化方向に基づき設定した。

2.1 試験方法を中心にコースを設定する場合

例えば,次に示すセミナーが考えられる。

- ①浸透探傷試験 (PT)

- ②磁粉探傷試験 (MT)

- ③電磁誘導試験 (渦流探傷試験) (ET)

- ④超音波探傷試験 (UT)

- ⑤放射線透過試験 (RT)

- ⑥アコースティック・エミッション試験 (AET)

- ⑦ひずみ測定技術 (SM)

- ⑧超音波厚さ測定

これらのコースは,技術的には単一要素であり,受講者が比較的取り組みやすいコース設定であると思われる。各コースの共通的内容として非破壊試験概論が必要で「破壊試験と非破壊試験の違い」「非破壊試験の目的」「非破壊検査技術者としての使命と責任」「欠陥の種類と適用例」を十分教える必要がある。

2.2 欠陥の種類を中心にコースを設定する場合

例えば,次に示すセミナーが考えられる。

- ①表面欠陥検出技術

- ②内部微小欠陥検出技術

- ③応力測定技術

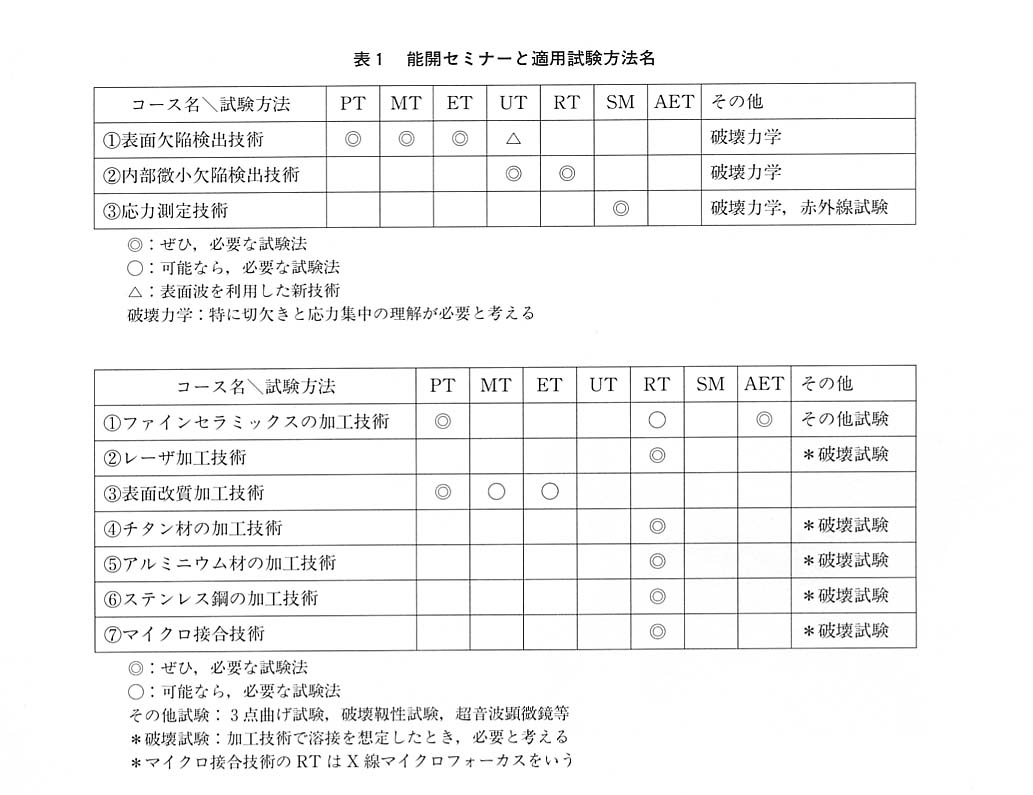

これらのコースは,技術的には個別技術の複合化であり,試験体によっては複数の個別技術が必要であり,適切な試験の選定が必要になる。また健全性の評価は,欠陥を正確に定量化するとともに,破壊力学などとの技術の複合化が必要になる。

2.3 新材料への適用を中心にコースを設定する場合

例えば,次に示すセミナーが考えられる。

- ①ファインセラミックスの加工技術

- ②レーザ加工技術

- ③表面改質加工技術

- ④チタン材の加工技術

- ⑤アルミニウム材の加工技術

- ⑥ステンレス鋼の加工技術

- ⑦マイクロ接合技術

これらの加工技術の中に評価・計測の要素を適宜入れ,複合化していくべきと考えられる。

表1の能開セミナーと適用試験法名は筆者の拙い経験からであり,受講期間として3~5日で設定したものである。実際にコース設定する場合には他の方法があるので参考例としてとらえていただきたい。

2.4 各種試験法が応用されている分野をコース設定する場合

例えば,次に示すセミナーが考えられる。

- ①設備診断技術

- ②振動測定技術

- ③圧力容器の保守検査技術

- ④貯槽検査エキスパートシステム技術

これらは回転時や稼働時の異常信号の検出技術および運転停止時に検査を行って,欠陥をできるだけ早く,確実に発見して事故を未然に防止する技術である。これらはセンサー応用技術であり,種々の計測原理が用いられている。

この他にもロボット技術と結んだセミナー,計測データを画像処理技術と結んで映像化するセミナー等が考えられる。また,新素材,コンクリート,材質劣化等に適用するセミナーの開拓等が考えられる。

最近ではコンピュータの急速な進歩に伴い,AI(人工知能)を利用したエキスパートシステムが異常診断に応用されるようになってきている。

3.材料評価・計測技術の重要性

これらのセミナーを実施するにあたり,導入の段階で非破壊試験の目的,技術者としての使命と責任についての説明が必要と思われる。

3.1 目的

有効に利用される目的のうち,代表的なものを述べると,次のとおりである。

(1) 信頼性の向上

機器,構造物は健全で,使用中に安全なものでなければならない。欠陥がなければ無欠陥なものと同等の強さをもっている。実際の機器,構造物について検査し,その使用目的に対して十分に安全であるかどうか判断するデータを提供してくれるのが非破壊試験である。

(2) 製造技術の改良

あらかじめ適用しようとしている製造技術が適切であるか否かを知るために,試験片や試験品を作り技術の改良を進める。

(3) 製造コストの低減

製造工程中の適切な時期に非破壊試験を行えば,不良品を作らないで次の工程に進め,むだな工数をかけることもなく,総合的に製造コストの低減をもたらすことができる。

3.2 技術者としての使命と責任

最も重要な目的は,各種の工業用に用いられる機器,構造物が使用中に破壊して,人命に影響を及ぼす大事故につながる破壊を未然に防ぐことにある。また,技術者としての倫理観,責任感,課せられた任務についてセミナーで述べて欲しい。与えられたデータと適用規格等の工学的知識で安定した評価判定を行えるように心がけねばならない。

4.技術の複合化

材料評価・計測技術は総合的複合技術であり,周辺の技術と歩調を合わせて発展する技術である。

米国 M.I.T,T.W.Eager博士は講演の中で「新材料は急ピッチで開発されているので,これらの新材料を製品に結びつける加工技術と同期化,歩調を合わせなければならない。さもないと仮に新材料が開発されても一般に採用されず,不幸なことである……」と述べている。

特定の技術だけ進歩しても周辺技術とギャップがあっては経済的効果が少なく,また新加工法を採用したために逆に不良率が上昇することも起こるのである。したがって信頼性のある製品の開発には設計-加工-検査の一連のサイクル中で達成されなければならない。

つまり,材料評価・計測技術は設計,加工技術とベストミックスしていかなければならないと考えている。

5.まとめ

材料評価・計測技術は幅広い分野で利用されており,今後企業においては作った製品に対し品質保証,製造物責任が社会的に問われ,ますます重要な技術分野になるであろう。

阪神大震災で倒壊したビルディングや橋梁,高速増殖原型炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故等,これらの写真を見て胸を痛め,事故等を再度繰り返さないように,原因を究明し,改善策を探るべきである。そこに試験・検査技術者としての使命と責任があることをセミナーの中で訴えていただきたい。あらゆる産業分野において安全を確保する技術は最も重要と考えなければならない。

多様化する社会情勢の中で,企業が創造・開発型に移行するに従い,「企業と人材育成」のあり方も変化してきている。公共の職業能力開発事業に携わる者として,単にニーズ重視にとどまらずニーズに整合したシーズ(種)を重視した提案型の生涯職業能力開発体系を確立し,適宜選択受講できるようなカリキュラム体系を確立する必要があると考える。

今回はコース設定を中心に述べたが,次回以降はコース設定に必要な知識・技術内容,機器,消耗品,参考図書等,詳細に述べたいと考えている。