シンポジウム

「技能の技術化」を考える特集

- 第2回職業能力開発研究発表講演会より

■コーディネータ

手塚 太郎 職業能力開発大学校 指導学科教授

■パネラ

合津 征四郎 (株)東芝府中工場 工場長附技能長

富沢 木実 長銀総合研究所 主任研究員

海野 邦昭 職業能力開発大学校 生産機械工学科教授

木村 陽一 富山職業能力開発促進センター 訓練課長

手塚 ご案内のとおりこのシンポジウムのテーマは,技能の技術化を考えるということです。あえてここに「技能の技術化」と書いてありますが,このテーマのとらえ方によっては,積極的に技能を技術化してしまおうというふうにもとらえられますし,また逆のとらえ方もありますが,「技能の技術化」という言葉がありますので,いわゆるという意味合いでかぎかっこで囲ませていただきました。

さてシンポジウムを企画いたしました趣旨について,簡単にご紹介したいと思います。いま,ご存じのように熟練技能者といわれる方々が年々減少していることが非常に問題になっています。

このことによって新しい技能の開発と創造というか,あるいは物づくりにとって,非常に大きな影響が出てきてます。併せて技能の伝承ということも今後どうしたらよいかと問題になってきています。

これらの問題は技術同友会,経済同友会,あるいは労働組合のレベルでも日本の産業の危機として最近,真剣に検討されているテーマでもあります。もちろん熟練技能者減少の原因の一つには,熟年技能者の高齢化,あるいは若年者の現業離れという要素もありますが,日本の産業界に特に顕著にみられます“技能の技術化”という現象が考えられると思います。

まず第一にここでは“技能の技術化”というものがどこまで進展するものだろうか,技能というものは本当に不必要になっていくものなのかどうかということを,考えてみたいと思います。

さらに第二には現在のような技術変化や産業構造の激しい変化のなかで,技能者の教育訓練というのはどうあったらいいのだろうか。物づくりの技能訓練というのはどのようにしたらいいのだろうか。その場合の技能というのは何なのだろうか,ということを考えてみたいと思います。また,これから求める技能者像というところまで話が及んでいければよろしいかと思います。

最後に物づくりをいたします,特に熟練技能者ですが,そういう方々が社会的に正当に評価されていく。そういう社会をつくるためにはどのような方策や制度や手立てみたいなものが必要なのだろうかということにつきましても,このシンポジウムのテーマのなかに含めて,検討をしていきたいと考えています。

それではいよいよ本題に入りたいと思います。パネラとして4名の方がおいでになっています。立体的に問題を討議するために,おひと方は企業内職業能力開発の立場から“技能の技術化”を考えるということで,おいでになっています。それから広く民間や産業社会のなかで技術や技能の変遷ということを研究している立場の研究員の方がおいでになっていますし,指導員養成という立場で技能者養成,あるいは“技能の技術化”ということを常にみております立場の先生,そして公共の職業能力開発の立場から公共が果たすべき職業能力開発とは何かということで,“技能の技術化”を考えている先生という4人がおそろいです。

それぞれの立場からご意見やこれまでのご研究の成果など,私たちのこれからの取り組みに参考になることをお話しいただきたいと思います。

それでは最初に,㈱東芝府中工場の技能長であられます合津先生に発表していただきたいと思います。

企業内訓練の日常から

合津 “技能の技術化”というのを私なりにとらえてみますと,これは時代とともに過去もありましたし,今後もあるということです。いろいろな現象というか,要因が複雑に絡み合っていて,複合課題だというとらえ方です。

最初に変化があったかということと,技能の重要性をもう一回おさらいをしてみたいと思います。そして対策をどうしたらいいかという,一般論的なことを申し上げまして,最後に私の工場の中で取り組んでいる事例について紹介したいと思います。

技術の進歩によって技能は影響を受けているわけですが,何が変わったかというと,まず製品とか設備が技術によって相当変わりました。これによって伝統的な技能の必要性が少なくなってきました。反面,新しい技能,今まで技術屋が行っていたようなことが技能の問題として取り上げられるようになってきましたし,今までにはなかったような技能も必要になってきました。

二番目は人の変化です。これは技能者の変化と技術者の変化とに分けて考えますと,技能部門では高年齢化が顕著に進んできました。これは技術の進歩によって仕事量そのものが技能の分野で少なくなってきたということの現れです。そして高齢化のために特定の技能の継承が非常に困難になってきました。それから3Kの問題と技能職離れ,モラール・ダウンが起こっているというマイナス面がある反面,高学歴という背景があって,技能職のなかに技術的能力を持っている人たちが相当増えてきたというプラス面もあります。

技術者はどうかというと,端的に言って現場に出なくても設計ができ,開発ができる環境が整ってきました。それ自体はいいことだと思いますが,技術者の現場離れが起きてきて,もの(現物,現象)と対話した五感,六感を生かした技術開発という面からは非常に問題があるのではと思います。

三番目は現場の仕組みが変わったことです。現場というのは従来はどちらかというと,肉体労働提供形だったと思います。いまや組織的な位置づけとしては第一線の経営技術の組織体へと向上してきました。にもかかわらず物づくりの基盤が低くなってきている。これは「勘・こつ」を軽視する風潮が非常に蔓延し,技術があれば技能はいらないという風潮が起こった時期があったためと思います。

こういう背景で技能者の過剰と不足が顕在化しています。いま会社の中では新しい技術に対して対応できない人がいる反面,新しい技術に対応できる人の不足ということが起きているのです。原因は変化に対応できる能力開発が不足しているためであろうと私は考えています。

技能の重要性はいまさら言うまでもありません。高い成果をある組織とか仕事で得る場合には何が必要かというと,仕組みのよさと運用の習熟の高さが必要だと思います。仕組みというのは技術です。これをだれがつくるかというと,主として技術者の役目だとされております。けれども,そればかりではなくて,技能職もそういう仕組みをつくっていくということが,高い,仕組みのよさの完成度を上げる一つの要素であると思います。

仕組みのよさの完成度というのは,技術者パワーと技能者のパワーとが掛け算されて達成できると考えています。技能者のパワーも技術力を持った技能者のパワーということでして,技術者だけではとてもできない要素があります。なぜかというと技術者というのは現場にしょっちゅういるわけではありません。技術者はものとの対話が少なく,圧倒的に現実の情報を持っているのは技能者のほうです。これが技能者の技術化というか,豊富な経験,現実の情報を数値化し,体系づけることのできる技術力を持った技能者が必要になる理由です。

次に変化に対する対応策はどうするかということを説明します。技能者の技術を活用して,早く戦力にして,より高度の技能を持つような育成システムを開発するということが第一にあげられます。第二点目は技術を使える技能者を育成することです。これは技能者を技術化する育成システムをつくる必要があるということです。また,人がいないと技能の伝承というのは非常に難しいので,優秀な人が集まる環境をつくるということが大事だと思います。

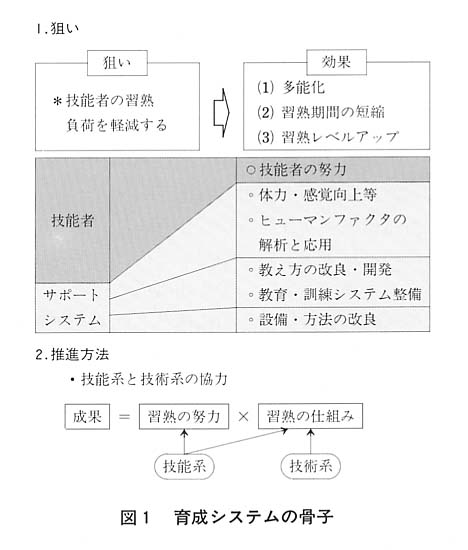

育成システムをどんなふうにしたらいいかを簡単に説明します(図1)。技能者の努力に相当おんぶをした育成システムになっているのではないか。私どもの工場では努力はしてきましたけれども,現状はだいぶ技能職の方の努力におんぶをしているという状態です。これを技能者の努力が少なくてすむようにできないかということです。

そのためには教え方の改良・開発,教育訓練環境の整備,ヒューマンファクタの解析・応用等をして,技能者の習熟負担を軽減するサポート・システムを構成する必要があると思います。これを進めるにあたっても技能系と技術系が相互協力して進める必要があると考えます。また,優秀な人が集まる技能の整備は,3K改善とか,アメニティ推進等をして,快適環境をつくるということで,非常に大事だと思います。これらのことは技能に対する評価を改善していくこと,技能に対する認識を新たにしていくということをトップ・マネージメントも含めてやっていかないと成り立たないと思います。

以上が一般論的なことですが,私どもで今まで行ってきたことを簡単に紹介したいと思います。私どもの工場の中での技能者の育成の方針を説明します。まず第一に技能ですから,技能の力を高めること,第二に技術力を高めることが技能者養成の方針となっています。この技術力というのは二つあります。第一の技術は製品とか設備に関する固有技術です。もう一つは管理指導技術です。技能力と技術力を高める,こういう人づくりを教育としてやっていくことです。

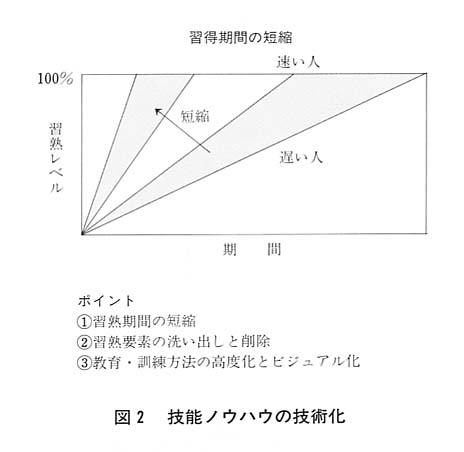

技能習熟を短縮する取り組みの事例を次に紹介します(図2)。テクニカル・コンテストという社内の技能競技大会,また業務を通じて技能の習熟を早くするということをやってきました。これはどういうことかというと,横軸に時間軸をとって,縦軸に習熟レベルをとりますと,早い人,遅い人があります。習熟を早く立ち上げることをやりたいということで,習熟期間を短縮するための動機づけとか,何が習熟にとって難しい要素であるかということを洗い出して,設備とか工法とか工具とかを見直して,難しい要素をなくしていくということに取り組みました。それから教育訓練の方法をわかるようにしていく。あとから来る人がトレースできるようなビジュアル化というか,ドキュメントをつくるということをやってみました。

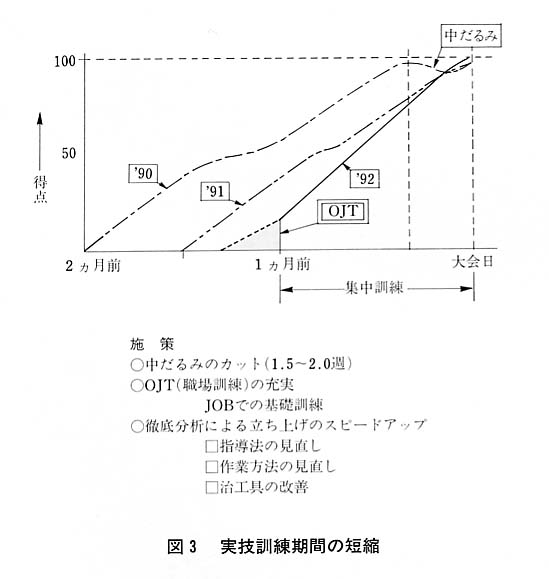

調べてみますと,習熟の途中にプラト(中だるみ)の現象がありまして,まずはそれをとろうということでやってみますと,それなりの効果がありました。

また,ゼロから出発するのではなくて,ある程度底上げをした状態から出発したいということで,OJTのなかでそういう基本的な要素訓練はできないかということをやってみますと,これでもう少し縮まる。

それから立ち上がりの角度そのものを上げるということで指導方法の見直し,作業方法の見直し,治工具の改善等をやれば,それなりに効果がありました。けれども,まだこれでは1ヵ月くらいの教育訓練期間が必要です。私の目標はこれを2週間にしたいということです。まだ取り組みがそこまでいっていないのが現状です(図3)。

テクニカル・コンテストの教育訓練は職場から完全に離れた場所での訓練の体制で,訓練の費用も会社のほうでもちまして,工場として訓練しています。そのほかに各職場で現場の片隅にちょこっとしたトレーニングルームをつくっていただきました。そこで必要なトレーニングをやるという環境をつくってまいりました。

先ほど,現場の組織的な位置づけが変わったということを説明しました。従来の製造課というのはライン組織が作業を担当してきました。製造長,作業長,技長という管理監督職で構成するライン組織で技能作業の監督をやってきたわけです。現在,製造課には技術的な担当と,間接的な業務担当というのが組織化されるようになってきました。技能職から製造主務という技術役職への昇進も行われるようになってきました。

それから技能者の評価については,技能の神様とは言えないまでも,技能のレベルの高い人に対する評価が少し低かったわけです。管理的な能力はちょっと低いけれども,腕のほうは相当高いという人を,技能主務という形で製造長と同じレベルに位置づけました。これによって給料も相当上がりました。

そのほかに多能技能者とか,サブリーダとかいわれる人たちに対する配慮ということで,特別技能員制度というのを新しく会社としてつくりました。このような形で多能的な人に対する処遇,それから「勘・こつ」というか,腕一本という人に対する処遇を併せて改善してきました。

これまでに紹介した活動を含め,技能,製造分野に関する活動を通じてみますと,現場の力が従未とは相当変わった形で工場の中の各部門に影響を与えています。やはり現場にいて,日常ものと接してやっている力というのは非常に大きいものがあると思います。

手塚 ただいま合津先生から企業内訓練の日常からみました“技能の技術化”につきましてお話をいただきました。引き続きまして今度は長銀の主任研究員であられます富沢先生にご発言をお願いいたします。

社会の中での技能と技術の変換

富沢 私は銀行の調査部門で長いこと産業調査をしてきました。ちょっと宣伝をさせていただいて恐縮ですが,5月にNTT出版から『「新・職人」の時代』という本を出版させていただきまして,職人とか技能に関心があるということで今回呼んでいただいたのではないかと思っています。

日本経済は,今まではメカトロニクスで成長してきました。技能の神様が持っていた技能をコンピュータに置き換えることで日本はどんどん成長し,これからもそうなるはずだと思われてきました。職人の技能を評価するレポートを書いたときには,社内的には全然認めてもらえませんでした。たまたま出版社の方の目にとまり,日の目を見ることができた次第です。

ところがやはり上司に嫌みを言われたこともあり,必死になっていろいろ勉強しました。実はその本を書くにあたって,本当は職人さんに会いたかったんですけれども,やっぱりなんか怖くて技能工さんのところには行っていないんです。技能工さんとの間に立って,素人の私にわかるように説明してくれる方のお話だけを聞いて書いたところがありまして,実際どこまで迫れているのかという面があります。さて,いろいろ勉強させていただきますと,やはり,人間にしかできないものというのが,あるらしいということに確信を持つようになりました。

本日のテーマは“技能の技術化”ということですが,技術化できない技能が残るし,それが大切だと思います。私はなにも昔の時代がよかったというノスタルジーに浸っているわけではありません。同じような繰り返し作業を人間がやるほうが安いからという理由でやらされるような仕事は,どんどん機械に置き換えていくべきだと思っています。

置き換えられるものは,どんどん“技能の技術化”をしていったらいい。けれども一歩先に行く,新しい材料を使う,まったく新しいコンセプトでものを開発するというふうな,まだ原理がわかっていない未知のものに挑戦するには,やはり機械ではできない。わかっていることはメカトロニクス,0101に置き換えられるけれども,わかっていないことは人間が試行錯誤したり,いろいろ推論を働かせたりしながらやるしかないということに思い至ったわけです。

マザー・マシーンの法則ということがよく言われるようでして,例えば1000分の5mmの精度がでる機械で削ったものは,1000分の5mm以下の精度にしかならない。ところが超電導には,真円がほしいとか,1万分の1mmの精度がほしいなど,加工精度を高めなければいけない。

今ある機械よりも精度を高めなければいけないというときには,きさげ職人さんとか,非常に熟練した方の手とか勘とか目とかというようなことに頼らなければならない。それによってまず最初に高い精度の機械ができて,そして初めて精度の高い製品ができるわけです。

ひらめきとか,突破とか,技術のブレークスルーとか,あるいは今までと違うものがきたときにどう加工したら一番早く目的にたどり着けるのかを推論するのは,たぶん同じことを繰り返し繰り返し毎日やっていると,熟練のなかから,推論する力というか,脳の働きというか,そういうものができてくるんだろうと思うわけです。

いまいろいろなところで西洋科学の限界とか,東洋科学にもう少し目を向けようということが言われています。西洋科学というのはどんどん細分化しまして,分子とか,原子とかどんどん細かく分析することで,ものをわかろうとしてきたわけです。しかし,そうではなくて,繰り返しのなかからブレークスルーが生まれるとか,脳にひらめきが生まれるといったことを,大学で研究している方がきちんと説明してくださればありがたい。そうなれば,熟練するということがいかに大事かということを社会もわかるし,当人も納得するのではないかという気がします。

現在,コンピュータも非常に優秀になっていますので,新しいものを加工する場合,何通りもの方法があるときには,コンピュータが計算して一番最適な加工方法を見つけ出すことは,たぶん簡単にできると思います。

感性工学の研究が進んでいて,例えばルノワールの絵があります。CAD/CAMでルノワールの絵と同じようなものを描くことができます。さらに例えばルノワールの女性は太っているのですけれども,それをもう少しきれいにしたいなと思えば,簡単にスマートな女性に変えることもできます。

しかしこれは“なぞり”でして,それをいくらやっていても,ピカソの絵は生まれてこないわけです。これを使って習熟を早くすることはできると思います。けれども,そこから新しい概念,発想はなかなか生まれない。やはり人間が考えるしかないと思います。

先ほどちょっとお話ししましたように,近代科学は,どんどん細かくして分析してきたわけですけれども,東京大学総長の吉川先生はこれを批評して,“目玉焼き理論”というのを言われているそうです。

東大の工学部には22の学科があります。熱力学,粘性工学,たんぱく質の変質,そういうことをみんなそれぞれ研究しています。ところがその22人の学者が集まってもおいしい目玉焼きは焼けない。うまい料理人というのはそういう工学は知らないけれども,たいへんおいしい目玉焼きを焼くことができる。統合した考え方とか,熟練のなかから生まれるひらめきとか,細分化した科学とは別の何かがあるのではないだろうか。まだ私たちがそれを解明できていないだけじゃないだろうか,というようなことを言われています。

実は先ほど紹介させていただきました本を書いたきっかけというのは,私がイタリアに行った際,スーツを買ったことです。肩がとても楽で着心地がすごくいいのです。どうしてイタリアの服はこんなに着心地がいいのだろうと思い,いろいろ聞いて回ったのです。

そうしますとイタリアというのはデザイナがサッと線画を書くのですが,それを具体的な衣服にするにあたっては,モデリスタという大工の棟梁に当たる衣服づくりに精通した職人が重要な役割を果たしているらしいんです。その人たちは,例えば着心地をよくするには肩に隙間をつくるとよい,肩に隙間をつくるには馬の毛芯を使って,ちゃんと形がはっきりしているほうが楽なんだということを知っている。ところが馬の毛芯というのは非常に硬いですから,縫い込むのが難しい。モデリスタは,この服をつくるには,どの程度の熟練度がいるか,そのシルエットを具現化するにはどういう布地を使わなければいけないか,副資材はどうしたらよいかということを非常によくわかっている。要は物づくりの熟練です。

イタリアの場合にはデザイナのほうがえらいということはなくて,デザイナとモデリスタというのは一体関係にある形ですし,モデリスタがデザイナになることも両方あるわけです。

ところが日本の場合には例えば工場でも,技術者は給料が高いが,技能工は安い,給料とか社会の待遇,評価とかいうものがなんとなく低い。先ほどの0101とか科学に秀でたと言われる,実際には勉強してきたかどうかわからないけれども,大学卒の人が立派だということになんとなくなっているわけです。

ところが,例えば着心地がいいというのはどういうことなんだろう,それは具体的にはどういうものをつくったらできあがるのだろうということを知っている人は,私たちの生活を豊かにしてくれる重要な人です。また,工場にとっては,新しいものを開発しようとしたときに,設計図がなくともプロトタイプをつくってくれる人です。

実際こういう方は戦前までたくさんいたので,戦後の高度成長期にはその知恵を安く使ってこれたんだと思います。ところがずっと評価が低かったので,今ではそれが枯渇しつつある。ここでもう一度,職人とか,熟練技術とか,0101に置き換わらないものが明日を切り開くんだということを,社会的に再評価する必要があると思います。

昔の職人絵図とかを見ますと,天皇陛下とか巫女とか,そういう人も職人絵図に入っています。自然界のなかから人間に有用なものを取り出してくれる人,これが,昔の言い方でいう職人だったわけです。

今,サイババというインドの魔術師が空間から指輪を取り出したり,薬を取り出すというようなことが話題になっています。職人というのは見えないところから有用なものを生み出してくれる人だったのです。そういうふうな高い評価をもう一度する必要がある。

ただ職人さんのほうも,戦後ずっと軽視されてきたものですから,非常に卑屈になっているところがあるわけです。革新を嫌うとか,自分の得意分野に閉じこもってしまうとか,そういう傾向もあります。これまでも,新しい時代に対応し,新しいものを開発してきた人が,職人として,あるいは熟練工として生きてきました。私の本のタイトルの「新・職人」というのは,「ネオクラフトマン」というような言い方もさせてもらいましたが,そういう進取の気性に富んだ人を指しています。職人は道具づくりをする人だと言われていますが,その道具が今までは鑿(のみ)や鉋(かんな)だったわけですけれども,現代ではバイオ技術であったり,コンピュータであって,単に道具が変わっただけなのです。新しく出てきた道具を自分なりに使いこなして,新しい時代を切り開く,職人自身も変革していかなければいけないのではないかと思います。

考えてみますと,お医者さんなんていうのは職人の最たるものだと思います。なぜか医者だけ崇め奉られていたわけです。近年,音楽家も社会的にも認められるようになりましたし,最近,料理人というのもだいぶ評価が高まってきています。これからうまい具合にもっていけば,熟練技術を持ったいろいろな職人を社会が認めるようになるのではないかと思います。そういう時代になってくるといいなと考えています。

手塚 富沢先生からは非常に広い視野のお立場から技術と技能の問題,特に熟練技能のすばらしさ,大切さについてお話をいただきました。

それでは引き続きまして指導員養成,あるいは指導員訓練の立場から,当校の生産機械工学科の海野先生にご発表をお願いします。

今後の技能訓練・教膏体系

海野 このシンポジウムのテーマをいただき,その内容を検討している最中の10月10日付けの日刊工業新聞に,製造業の8割が空洞化が進むと回答しているアンケート結果が出ていまして,これからたいへんな時代だなと感じた次第です。そこで技能訓練というか,教育体系はどうなければいけないのかということをちょっと交えながら,話を進めさせていただきたいと思います。

キーワード的なものをまとめてみますと,大きな一つは労働環境で,先ほど合津先生からもお話がございましたように熟練技能者が高齢化してきたこともあります。それからマスコミが3K,3Kと騒ぐがゆえに逆に若者の製造業離れが大きくなってきた。そして,技能の空洞化ということが問題になってきたと思います。

そこでこの技能の空洞化を解決する一つの方法として本日のテーマ,“技能の技術化”というものを考えていくことが必要ということです。それからもう一つ,先ほどの製造業の,特に8割が空洞化が進むというのは非常に問題がある。そして現在,生産形態が非常に大きく変化しつつある。今まではどちらかというと,何をつくるのかということが問題ではなくて,欧米で開発してきたものの二番煎じで,いかに上手につくるかが問題で,いわゆる大量生産,大量消費をするという形で,これまでの産業は進んできた。

その結果,発生したことが「ものあふれ」の現象であって,最近話題になっているように地球上がゴミで埋まってしまうという話もあります。結果として膨大な黒字を生む生産システム,例えば車などで非常に大量生産のシステムが残っている。ところが売れ口がない。そうするとどうしても輸出に頼らざるをえない。したがって働けば働くほど膨大な黒字が生じる。すると急激な円高が起こって産業が空洞化するという,一つの悪循環になっている。

ではこういう「ものあふれ」が起こっている時代に,どういう形で生産形態を変えていかなければいけないかというと,付加価値の高いものの方向へ進めていかなければいけないというのが一つ。それからもう一つ変わってきたのはシステムで,今まではどちらかというと見込み生産が大きかった。それがこれからは受注生産,特にジット・システム(JITシステム,ジャスト・イン・タイム),すなわち必要なものを必要なときに必要な量だけつくるというような形の生産形態に移ってきている。

このシステムの場合には発注から設計して,加工して納品するまでの期間をいかに短縮するかということが非常に問題になってくる。そのためには設計の標準化,加工の標準化というようなことも問題になってくる。それと同時に世界的な形でみれば,分業論が起こってきます。このように生産形態が相当変わってきている。したがって当然職業訓練なり,われわれの教育訓練形態も変わらざるをえないだろうということです。

それからいわゆるものまね製品といわれるものから,付加価値の高いものをつくっていこうとすると,どうしても試作開発が非常に大きなウェイトを占めてくる。そのなかには当然,感性の問題も含まれてくる。あとでお話ししますが,私が勝手に定義しました「創造的な技能」というものが,今後,必要になってくるだろうということです。

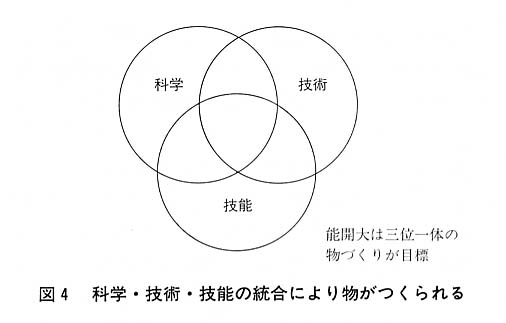

私はここの大学校の卒業生なので,当校のシンボルマークである「科学」「技術」「技能」それらの統合を一つの目標にしております。先ほど,合津先生からもお話がございましたように,ものを開発するということは,「科学」「技術」「技能」のどれ一つが欠けてもだめなわけです。これらのオーバラップされている部分が現実の優れたものとして残ってくるということです。「科学」「技術」「技能」の統合によってものが生まれてくるのです(図4)。

よく言われているのがレオナルド・ダ・ビンチという人は科学者か,あるいは技術者かということです。だけどある人は,いや,そうではなくて彼は技能者じゃないかと言っています。それはどうしてかというと,自分のアイデアというものを,ものという具体的な形で残している。自分で具象化しているのですから技術者であって,技能者であったということです。

そこでうちの大学校がもう一度原点に戻って,技能ルネッサンスではないんですが,能開大の原点,三位一体の物づくりにもう一度戻して考えてみる必要があるだろうということです。

したがってここで大事なことは「科学」「技術」「技能」が三位一体になって,すばらしいものが生まれるんだという認識です。要するに技術化すれば技能がなくてもものはできるという答えは,たぶん間違いだろうと私は思っております。

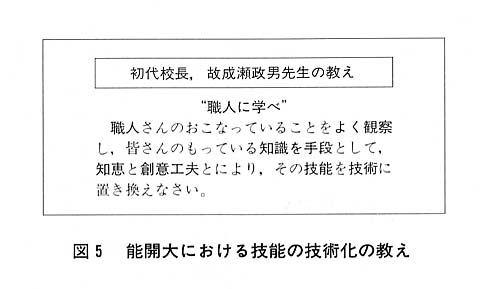

このOHP(図5)は,私が大学校に残ったときに,当大学校の初代校長だった故成瀬政男先生にしょっちゅう言われたことです。それは“職人に学べ”ということです。当時成瀬先生は歯車研究の大家だった。その成瀬先生は溝口良吉先生という職人さんに技能を習ったということで,私も助手の時代には卓越せる技能者,いわゆるきさげの先生と研削の先生,2人の先生に学びました。

成瀬先生は決して職人になりなさいと言ったのではないと思うのです。それはどういうことかというと,職人さんの行動をよく観察して,皆さんの持っている知識を手段として,知恵と創意工夫とにより,その技能を技術に置き換えなさいということです。

私のところのもう1人の助手仲間だった私の先輩,廣田平一教授が,この成瀬先生の教えに従って,切削加工というものを,オール日立製作所でNo.1,あるいはNo.2といわれる先生について勉強しました。そしてそれらの方々の技能を非常によく観察されて,技術化され,結果として東大で学位をいただいた。このことは,職人さんのやっていることを技術化した一つの例としてお話しできることだと思います。

それから手前みそですがもう一つは私の場合です。現在,私の専門である研削作業の内容をよく観察しますと,非常に職人さんは合理的にものを考えていることがわかります。研削作業では,通常,焼きを入れた工作物を加工します。焼きを入れるということは材料の中にストレスがいっぱい残っていることを意味します。それを加工するということはエネルギーを与えるわけですから,工作物の中の応力が解放されてくる。そうすると工作物が時々刻々動いて,変形するわけです。そしてその変形するものをいかにだまして修正していくかということが,技能者の腕だということなんです。

ところが職人さんの行っている研削作業をよく観察すると,作業の善し悪しを非常に合理的に判断されている。ところが私どもにはなかなかそういう判断がよくできないんです。今でしたらコンピュータ等のよい解析の手段があるわけですが,当時は安いセンサ的なものを機械につけて,研削現象を観察してみますと,非常に理屈に合っている。そして職人さんの判断を数式化し,すなわち技能を技術化していただいたのが東大からの工学博士です。このように私ども自身が技能の技術化をこれまでやってきたのだという一つの例としてお話をさせていただきました。

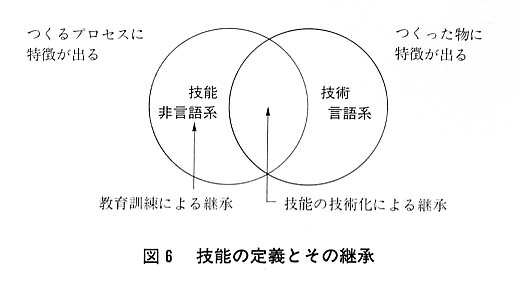

次に技能というものの定義とそれをいかにして伝承したらよいかということを考えていきたいと思います(図6)。まず技能の定義です。この定義というのは私が言ったことではなくて,元の調査研究部の宗像元介先生はじめ多くの方々がこれまでやってこられています。そして,技能は非言語系で,そしてもう一つの技術は言語系であるということです。ところがこれらにオーバラップする部分がある。

この部分は技能と言われるものに対して,多次元方程式を解くための方程式がないことにより,技術になかなか置き換えられないということです。もし,解くための方程式があれば技術化できるわけですから,先ほどお話ししました廣田教授がやってきたこととか,私どもがやってきたことというのは,このなかの範疇に属するものかと思います。

したがって技術化ができるものについては,できるだけ技能を技術という形に置き換えることによって将来的に伝承しようと考えるわけです。それから最近は技能の獲得に学習機能を持った機器が多く使われております。そういうエキスパート・システム的なものを使って技能を技術に置き換えることによって伝承する。そういう一つの形があるかと思います。

それからもう一つはどうしても技能を技術に置き換えられないもの,これは技能訓練によって技能を継承しなければいけないわけです。それからもう一つは国家的な保護が必要なのではないかということです。すなわち技能振興ということです。常々私どもでお願いしていることは,学士院や芸術院と同様に「技能院」みたいなものができてもよいのではないかと思っています。

そこで最近の例としてお話をさせていただきますと,これは通産省でやっております夢の熟達マシーンの開発で,きさげとかやすりを一つの例として,技能の技術化をやっております。日刊工業新聞にも出ておりましたが,大阪工業技術研究所のほうでやっております。

本来うちの大学校でやらなければいけないような熟達マシーン・システムの感性の技術化という研究で,技能モデルとして機械加工の金型の磨き,きさげといったものを,先ほどの学習機能を持つエキスパート・システムを使ってやっていこうという試みが,もうすでに検討されている。したがって私どものほう(労働省)が本来これをやらなければいけないので,これはちょっと困ったことだなと思っています。

もう一つはどうしても技術化が困難な技能分野における技能訓練支援機器の開発です。そして教育訓練におけるJITシステムの開発です。先ほどお話ししましたように,技術化できない技能はどうしても一代限りのものですから,補助的にいわゆるJITシステム,すなわちジャスト・イン・タイムと同じように,いつでもどこでも必要なときに,必要な量だけ教育訓練が受けられるような体制をつくっていくことも大切です。それから自学自習できるフライト・シミュレータみたいな教育訓練用の器材の開発というようなものも,一層重要になると思っています。

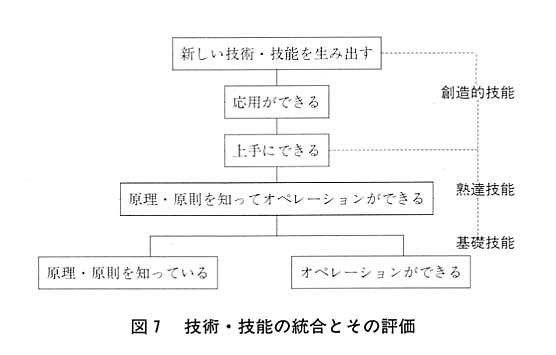

このようなことをやることによって技能と技術の統合というものが生まれてくる。ではその統合過程をどうやって適切に評価するかという問題です(図7)。これは私個人の提案でございます。そしてこれはODAで途上国に行ったときのプロジェクトのエバリエーションに使った一つの方法ということです。

一つは学校教育でやっているような“原理原則を知っている”という,いわゆる演繹的な考え方です。それからもう一つは原理原則を知らなくても.“オペレーションができる”というものです。例えば車の運転をみてみれば,法規とか構造を知っているということが前者です。もう一つはこれらを知らなくても自動車の運転ができるということです。すなわちオペレーションができます。しかしながらややもすると,後者のレベルが低くて,前者が高いというような感じを受けるけれどもこれは誤りです。前者も後者もともに基礎ということです。

次が“原理原則を知ってオペレーションができる”ということです。ここまでがどちらかといえば“基礎技能”といわれる範疇になるのではないかということです。そして“この原理原則を知ってオペレーションができて,かつそれが上手にできる”ようになった状態を,私の勝手な言い方ですが,“熟達技能”と名づけ,そういう形で定義いたしました。

大量生産大量消費形の物づくりの場合には,ここらへんが非常に重要なわけですが,受注生産,それから高付加価値形の物づくりになってくると,次の段階の応用ができないとまずいのではないかと思っています。技能の空洞化,空洞化と言われますが,何が問題になっているかというと創造的な技能がなくなるということです。私は大森で育ちましたけれども,あのあたりは京浜工業地帯の試作工場だったわけです。その地域がだんだん三ちゃん農業と同じように後継ぎがいなくなって,みんなアパートに変わってきている。後継ぎがいなくなって,技能の空洞化になりつつある,そこが一番特に問題なのではないかと思います。

それはどういうことかというと,町工場の方々は日々新しい仕事が来る。ロットの数として非常に少ないものをこなしていく。毎日毎日,同じものを繰り返し生産しているわけではないので,毎日が新しい仕事の連続です。ということは毎日が応用の連続です。そういうことをやるなかで新しい技術とか技能が生み出されている,いわゆる創造的技能が育っている。

先ほど東大の総長についてのお話がありましたが,応用ができて新しい技術,技能を生み出すということは,いわゆる設計論と考え方が同じようで,その仕事は吉川先生がやっておられることですが,一般設計学はまだ完全には確立されていないと考えられます。ものごとを対比的に考えるか,あるいは相似的に考えるか,また感性も含めて新しい技術,技能をどのように生み出すかという“創造的な技能”がこれからは特に重要で,一般設計学の確立と同様に,どうしたら創造的技能が育つか考える必要があると思います。

職業訓練というのは技能教育を通じて人を育て,国を維持することですから,国を維持していくためにはこういう創造的な技能をいかに守り育てていくか,またそれを正当に評価していくかということが国としての大事な仕事だろうと思います。さて,人間は道具を使う動物ですが,道具といってもいろいろあります。コンピュータも道具です。CADも道具です。それらは,道具であることに変わりはありません。また工作機械も道具です。それらには,道具として上も下もないわけです。オペレーションができるということはいずれであっても,これら道具のオペレーションができることなのです。

やはり大学レベルとしては,技術と技能を統合し,応用ができて新しい技術・技能を生み出すことができるところにもっていきたいというのが私の夢であって,それが成瀬先生の言われた,いわゆる三位一体の物づくりであり,能開大のルーツだろうと私は思っています。ただ残念ながら自分自身が現在もこのような実験台にある途中ですので,なかなか大きなことは言えませんが,もう一度能開大設立の原点に戻りまして,こういう新しい形で技能の評価をしていって,自分たちはどこを目標に教育訓練を進めていったらよいのかということを考えなければいけないと思います。

手塚 海野先生は当大学校を卒業されて,「科学」「技術」「技能」というなかで技能を身につけられたり,技術を身につけられたという体験を踏まえながら,またこれからの新しい技能者像をいろいろと提案していただきました。

最後になりますが,富山職業能力開発促進センター訓練課長,木村先生から公共の能力開発の立場ということでお話をいただきたいと思います。

能開施設での技能者養成

木村 最初にこのお話がありましたときに,“技能の技術化”という非常に大きなテーマで何をどうお話しすればいいのかよくわからず困っておりました。打ち合わせで今後の企業や,職業能力開発施設での技能者養成について話を進めたいということがありましたので,若輩ではありますけれども,お引き受けした次第です。

ポリテクセンターという現場で先生方とも話をしておりますので,技能者養成というレベルでこのお話をさせていただければと思っております。

さて,私は毎週ハローワークに行きまして,ポリテクセンターの訓練内容を求職者の方に説明しています。最初の問いかけを「ポリテクセンターをご存じですか」とやっていますが,ほとんどの方は知りません。昔の名前の技能開発センターを出しますと,1,2名パラパラと知っている人が出てきますが,世の中にポリテクセンターが知られていないというのが実感です。

にもかかわらず私どもの実施している,新入社員教育,事業内援助,能開セミナー等に,一度,従業員を派遣してくれた企業は引き続き派遣してくれるという事実があります。富山の場合ですが,どれくらいの企業が引き続き派遣しているか調べてみると,4社が6年前から20名ずつ,新入社員教育に新卒者を派遣してくれております。今年は大卒10名,大学院卒10名を2ヵ月間預かっておりました。

事業内援助の場合は二十数社が断続的に派遣してきておりますし,能開セミナーの場合もある会社は連続的に,ある会社は断続的に,従業員を送ってきてくれています。

企業の派遣目的は新入社員を雇うときに,「うちの従業員教育は充実しています」というPRの手段にポリテクセンターを使っているのかもしれませんが,とにかく何年にもわたって一定の人数をきちっと出してくれているという事実は,私どもを企業が評価していただいているんだと理解しております。

しかし,従来の新入社員教育の効果がないので来年はもう派遣しませんと言われたと仮定すると,私どもとしてはなぜそう言われたのか,何がいけなかったのか,何をすれば送り続けてくれるのかというチェックがまだ不足しているのではないかというのが,私の意見です。

今まで能開大,研修研究センター,各ポリテクセンターでも各種の調査やアンケート等をとっていて企業の考え方はわかってきています。基本的な回答は,「送った従業員が物づくりに取り組む姿勢が変わった」「実技が学科で裏打ちされているので,非常に自信を持って作業をするようになった」「後輩を指導できるようになった」等で,いろいろな評価を得ているのが事実です。

またある企業では企業内訓練校の指導員を私どもの能開セミナーに送ってきて,その指導法をある意味で盗んでいくという事実もあります。その結果,「指導員の教え方の評判が上がった」「カリキュラムの組み方が上手になった」といったような評価も,企業内の教育の担当者からもらっています。

OJTとしての評価もあります。例えばうちで教えたいんだけれども,「工場で稼働している機械を止められないのでポリテクセンターで教えてもらっている」等の回答です。Off-JTとしても「学習の環境を考えて,勉強の意欲を引き出す」等が回答にみられます。

先ほど言いましたように,あまり知名度が高くないにもかかわらず,私どもが企業から一定の評価を受けているということだけは事実なのです。この評価を私ども自身がもっと磨きをかけて,そして世の中に必要性を訴えていかなければならないと考えています。

社会に訴えるときに,商品に磨きをかける必要があるわけです。どういうことかといいますと,事業団本部の佐田総務部長が私どものセンターに来られまして,非常に印象的な話をされましたので,一部ご紹介させていただきます。「いつでも,どこでも,だれでもという言葉を私どもは非常によく使っておりますが,本当にいつでも,どこでも,だれでも受けられる体制はあるんですか」という投げかけをされました。また同じように「段階的,体系的訓練の実施ということを私どもは言っておりますが,しかし本当に中身が吟味されているんですか」という問いかけもありました。問いかけに対して,段階的も体系的も何を軸にしてコースを配置するかによって順序も配列も変わってきますから,軸基準を含めて正確に回答できないだろうと思いました。

私自身が付け加えたいことがあります。例えば私どもはいまシステム・ユニット訓練をやっております。雇用促進事業団の各地の先生方がいろいろな知恵を出されてつくったわけで,いいものができたと思っております。しかし,残念ながら,そのシステム・ユニットに使う教材まではつくられてないのが現状です。短期間で行う訓練で一定の訓練目標に到達させる訓練方式を皆で考えたわけですが,それをどう使ってどういうふうに教えるんだというところまでは,まだ進んでいないのが現状ではないでしょうか。

そういう意味で,「いつでも,どこでも,だれでも」も「段階的,体系的」でも「システム・ユニット」でもいいのですが,もう少し内容と運営方法の吟味をする必要があるのではないかと考えています。

もう一つ提案したいことがあります。教育訓練というのは「物づくりを通した人づくり」だと言われますし,「われわれは教えることのプロだ」ともよく言われます。確かに企業は新入社員教育や能開セミナーに従業員を送り続けてくれているわけですから,評価を得るだけの内容を教えているはずですし,実施もしています。しかし,実際本当にそうなのか,振り返ってみる必要があります。教科書についての例を申し上げます。先生方と話していると,他の先生がつくった教科書ではとても授業ができないと言います。教科書の編成の仕方が全然違っているし,レイアウトも違う。課題の提示方法も全然違うので,他の先生と同じ授業はできませんというのが大多数の意見です。

他の先生と同じ授業ができないにもかかわらず,いろいろな先生がなぜ企業から評価を受けるのか。ここはわれわれがきちっととらえなければいけない部分ではないだろうかと思います。例えば20人の訓練生を考えると,進度も,経験も当然違う。にもかかわらず,大方の訓練生に満足してもらっています。なぜそうかというと20人全員を見ながらその態度とか理解力とかを逐一判断しながら,個々に合った教え方をしているからなのです。この指導法が評価を生み,従業員が企業に帰ったときに「よかった」と言ってくれているのだと思っています。

そういった本当に何がよかったのかというところを,われわれはきちっともう一度とらえ直す必要があると思います。例えばカリキュラムの設定法,指導技法,それから教材作成法を考え直すのです。今まではそれぞれの先生がある意味で自分が勉強してきた経験,教えてきた経験だけで教えているのではないでしょうか。

指導員の学んできた経験は自分の貴重な経験ですから,他人にとっても役に立ちますし,それは先ほど述べた企業の評価にもつながっているのですが,そこをもう少し磨きをかける必要があるということを言いたいと思います。

最後に私が言いたいことは,教え方そのものが実は勘とこつではないだろうかということです。今まで勘とこつで教えてきて,生徒や企業の従業員から一定の評価をすでに得ています。先ほど企業からのフィードバックのお話をしましたけれども,できなかったことができるようになって帰っていくのです。訓練の到達目標が技能の最高レベルまで到達するかどうかは別として,自分が今までできなかったことができるようになるわけですから,これまで経験していなかった新しいものに向かって何かをつくりあげていったり,挑戦していったりということができるようになっていくんだと思っております。

そういう意味で,私がここで提案させていただきたいのは,教育訓練そのものがどうも「勘・こつ」の技能の世界であるらしい。そうするとわれわれ,指導員自身がある意味で技術化を図る必要があるということです。例えばカリキュラムの設定方法,指導技法,それから教材の内容についてなどです。教材の量と質,限られた訓練時間のなかで使う量と質をどういうふうに訓練生に提示するかを技術化する必要があると思います。指導員が今まで培ってきた経験を1人ではなくて,全員の力を結集して,教え方の技術化を図っていく必要があるのではないかと考えています。

各界からみた技能と技術の関連

手塚 以上で4人の先生方からさまざまな立場から技能と技術の問題,特に技能の技術化の問題についてご発表をいただきました。ここで少しお時間をいただき,コーディネータ,私が整理をさせていただき,パネラ間で意見交換をしていただきたいと思います。

私は4人の先生方のお話をおうかがいしまして,技能が技術化していくという形につきましては,生産形態やさまざまな要因があって,きわめて自然なことであるとまず受け取りました。ただそのときに技能が技術化するというのは少なくても技術化,あるいは機械化というように言葉に置き換えられたり,あるいは技能の原理みたいなものがわかったときに,それらが必然的に技術化されていくのであろう。またそのような方向にあるんだというお話があったかと思います。しかしそう言いながら私たちのなかに技能というものが,これからも存在していくということも,各先生方から指摘されています。

ただし,その技能が技術化されていく部分を残した技能ということではなくて,それに合わせて新しい知識,あるいは技術的なものを加えて,技能そのものの形が変わっていくものではないのだろうかというようなお話が,それぞれの先生から出てきたと思います。

もちろんそのところで,特に技術というところにトーンを置いた先生もおられますし,技能というところにトーンを置いた先生もおられるわけですが,私が問題に感じましたのは,技能のとらえ方そのものが確かに熟練技能や,あるいは従来の伝統的な技能が新しい技術を生むんだといった場合に,その技能というものが何か新しいものを付け加えればそれでいいのか,あるいは伝統的な技能をただ繰り返ししていけばいいのかという点であります。私なりにまとめさせていただきますと,そんな感じがいたしました。

特徴的に申し上げますと,合津先生の場合は,技能というものに知識を増し加えて,あるいは指導力を増し加えるというところもこれから大事ですし,特に技能者が技術力を併せて持つということが大事だということですが,しかし併せて先生は第一線経営というような表現をされたように私はうかがっていますけれども,要するに生産の隅っこのほうに技能というものがあって,技能者が活躍するのではなくて,生産の前面にあって生産の経営そのものを図るような存在としての技能というような感じで,先生のお話をおうかがいしたんですが,私の聞き方に間違いがございますかどうか確認をしたいと思います。

富沢先生の場合ですが,富沢先生も原理がわかれば機械化は当然ですし,技術化も進むといわれています。しかし,すばらしいのは技能は熟練という性質によって表明されるわけですから,熟練とか繰り返しということによって人間が機械ができない推論を生み出すという不思議さみたいなものがあるんだ,あるいは脳のひらめきがあるんだということを盛んに先生はおっしゃっています。

その場合の先生のおっしゃる技能というのは,伝統的な技能をあくまでもイメージされて繰り返しをということをおっしゃっているのか。ただ私が聞いているところ,どうも先生はデザイナとモデリスタという関係のなかから言っていますように,技能者というのは分業者ではなくて,統合していく仕組みを持つ人でなければならないのではないかということを含めて,新しい技能の意味を先生はそこで言っているように,私は感じさせていただきました。

海野先生のご発表のなかにもございますが,「科学」「技術」「技能」ということの統合のなかから新しい技能のあり方,特に海野先生の場合には創造的技能という新しい概念を使われまして,これからの技能の形成について,従来の伝統的な技能にプラスされたのか,そこのところ私もよく先生におたずねしないとわからないんですが,その創造的技能が伝統の技能とどのような形で出てくるんだろうかというようなところです。

しかし先ほどの話の繰り返しになりますが,お3人の中で従来の技能と性質の違った,一人の人間の中に生産全体を指導していく力としての技能みたいなものが,表現は違いますけれども,お3人ともそれぞれ違った形で出てきているのではないかというのが,私の非常に独断,あるいは偏見かもしれませんが,そのようなとらえ方をさせていただきました。

最後の木村先生は,特に技能,技術ということを直接にはお話しではなかったと思いますが,現在の技能者がポリテクセンター等にまいりまして,学科とか,いろいろな新しい知識を学ぶことによりまして,自信を得たり,あるいは職場での改善提案ができたり,今までと違った技術的技能といいましょうか,そのような性質に変化していることはたいへんいい側面ではないだろうかと,先生は述べていたのではないかと思います。

ただ先生の非常に特徴的な問題は生産技能ではなくて,教える技能,ティーチング・スキルと私どもは呼ばせていただきますと,特にわれわれ教壇に立って,一人ひとりの能力や個性に対応して教え方を変えている,そういう技能を持っているんです。しかしその技能も先生のお話ですと,技術化するということが非常にこれから課題であって,大事なことではないかというお話があったと思います。

これは生産技能ということと教える技能というものとは,技能という共通項でとらえてみると,同じことになってくるのではないか。これは新しい一つの提案だろうと思います。

私なりにつけ加えますと,教える技能の技術化というのはある意味合いでは指導方法の科学化であり,マニュアル化であり,標準化であり,規格化であり,あるいは別な言い方をしますと,CAIみたいな工学の導入みたいなものが当然,そういう指導方法の技術化ということに参加してくるもの。そういう点から考えますと,生産現場における技能と技術との関係と非常に似たものかなというふうに興味を持ちながら聞かせていただきました。

私なりに一応横に並べ,4人の先生方の共通項みたいな形で整理させていただきましたが,合津先生,いま私が要約したようなことが誤りであるのか,あるいはまた特に海野先生あたりの創造的な技能と合津先生のところでおっしゃっています第一線の経営的技能との関連性のところにおいて若干お話をいただければと思っております。

合津 まず第一線経営組織ということを言ったわけですけれども,これは技能者がそういう第一線の経営を担当するようになってきた,そういう力を持ってやるようになったという意味でありまして,技能そのものとはまず関係がないと思います。

ここで言いたかったことは何かというと,技能者がそういう経営技術に関係するような力を持つことが非常に会社の経営にとっても有用である。したがって技能者に技術的な力を持ってもらうというのが,ベリー・グッドということにつながるということを言いたかったわけです。現実にそういう状況になっています。

海野先生の創造的技能ということとの関連ですけれども,これは試作開発等の局面でも創造的技能とは私どもは呼んではいないんですが,非常にベテランの技能者の中で,知恵を出す人がけっこういます。試作段階ではなかなか製品が一発でうまく完成するということはありませんで,何回か試作を繰り返します。そのときに技能の方と,技術の方が一緒になって開発を進めると現場の知恵と技術の知恵が融合した形で,よりよいものができる。

これが技術者だけですと,どうしても机上の空論とは言いませんけれども,頭の中だけで考えて,使い勝手とか,つくるうえでの問題点とかがおろそかになりがちなものですから,そういうものを防止して,よりよいものを早くつくっていくという面では,現場の知恵というか,ベテランの方の知恵が非常に役立っています。そういう面があるいは創造的技能に類するものではないかと思います。ここでいう創造的技能というのはもう少しレベルが高いのかもしれませんけれども,私どもはそういった点が非常に現実的な効果を生んでいるものですから,技能の方と技術の方が一緒になって仕事をする場面が相当あるわけです。

手塚 それでは海野先生,創造的技能,今の合津先生のお話に合わせまして,もう少しご説明いただければと思います。

海野 私も創造的な技能というものをはっきりと定義できるわけではないんですが,自分ではこういうことがそれに当たるのかなという経験があります。先ほど富沢さんのほうからも何か脳のひらめきというようなお話があったと思います。創造的な技能というのはオリジナリティとか,新規性というものが入ってきます。そうすると常々言われている“99%の努力と1%のひらめき”がないとだめだと,研究一般の世界でもいろいろと言われております。

私の従兄弟に書道の師範で3000名か,4000名くらいの弟子がいる人がいます。学生時代,私も習字をやっていて,彼と同じレベルでした。私は書道の師範になれなかったのですから,先ほどまでの熟達技能というのはどうも習字の世界だろうなと思うわけです。99%努力すれば,あるところのレベルまでは習字の場合には到達する。ところが書道になるには先ほどの1%のひらめきという,どうもさなぎの期間のようなものが必要だということです。その「さなぎ」の期間が何なんだろうということは,まだ概念的にわからないんですが,それから脱皮して初めて習字から書道に化けられるということです。

そういう面でみると,創造的な技能者というのは研究者になってもたぶん一流になるのではないか。またデザイナになっても一流になるのではないかと思います。そのひらめきが何かということがわからないんですが,知恵とか,創意工夫とか,そういうものの助けにより,1%のひらめきは情報の統合整理をやっているんじゃないかと思います。残念ながらまだそこのところははっきりとわかりません。

ですから習字から書道に変わるところは何なんだろうと考えました。もしかすると人間がもがき苦しんで,何かある化学反応でいうと,ある臨界レベルを超えることにより,蝶のように変身するのが創造的な技能なのではないかと思うわけです。

これは私どものところでは先ほど合津さんのほうで神様とおっしゃっていたと思いますが,そういう方は天性的にそのような特性をお持ちなんじゃないかと考えられます。これは残念ながらまだ私が,技能を極めているところではございませんので,一応こういうことがあるのではないかということで問題提起をさせていただきます。

手塚 非常にわかりやすいたとえを使っていただいたわけですが,海野先生から創造的技能,それから合津先生から技能に技術を新しく付け加えることによって,また技術との両輪によって生産ができあがるんだということのお話があったと思います。

その場合,もう一つ突っ込んでお話をしていきたいと思っていますのは,練習をしてきますと,ひらめきみたいなものが出てくる。しかし一方では合津先生のところのようにできるだけ習熟期間を短くしていくということが,ひらめきみたいなものをつくる場合に,どんなふうに作用していくだろうかということも併せて考えるとおもしろい問題かなと思ったものですから,その点について,木村先生から少し違った立場でコメントをいただければと思います。

木村 直接お答えになるかどうかわからないんですが,宮大工をどう育てるかとか,先ほどお話がありました「きさげ工」をどう育てるかとか,徒弟制度的なところで親方・徒弟という形で訓練できる部分,ある作業を深く徹底的に追求できる分野はそれで押し通していけば,たぶん新しい創造を生み出せるような技能を身につけられるのかという気がしております。しかし私はそういう世界に住んでおりませんので,公共職業能力開発施設としてどういうふうに技能者を育てるかということは,もう少し別の道があるかなという気がしています。

手塚 いま私たちがいたしましたのはパネラ間で技術とか,技能というもの,それにはどうも種類があり,段階があり,レベルがあり,いろいろな言葉が使われて話があったわけですが,そのへんを少し縦軸,横軸を入れるつもりでお話ししたんですが,かえって皆さんにとっては混乱したかもしれません。今度は会場の皆さまのほうからパネラの一人ひとりの方々にご質問をいただきまして,この問題を深めていきたいと思います。

技能の空洞化に対する対策

井戸(天理大学教授) 私なりの考えは間違っているかどうかということで,海野先生と合津先生に。技能の技術化と技術の技能化でスパイラルに回りながらいくのではないかとずっと思っていまして,技術者と技能者,あるいはホワイトカラーとブルーカラー,そのへんが常に現場で融合しながらものごとが発展すると,私どもは考えるんですが,そういう点で技能の空洞化でパッとある部分工場だけ行ってしまって,本当に市場のなかでいろいろな不均衡,いろいろな面が結局は深刻化していくんじゃないかという思いがものすごくあります。全部生産部門は極端なところ8割が海外に行ってしまうことになるとたいへんなことになる。そのときに頭から上だけを残した2割くらいになるんじゃないかなという思いがずっとあるのですが,そのことは間違っているのか,あるいはどうなのかということですが。

海野 先ほどの件ですが,スパイラル状になっていく。私もそのとおりだと思います。ただ私は一番最初に歴史的な物づくりということをみてみますと,まず最初に技能ありきだと思います。そのあとに技術があり,知恵がついてくる。きょうはこのようなネクタイピンをしてきました。これはルーリングエンジンという機械で回折格子用の分光器を加工したもので,だいたい1mmの中に600本溝を切ってあります。実際には3000本溝を切るわけですが,それが正しく加工されているか否かを測定する測定器はなかなかございません。そこで,これをどのように検査するかというと,やはり鏡のように映してみて,像がどのようになるかということを熟練技能者が目で判断します。やはりそうなるとそれを正しく修正するのはいわゆる技能の世界だということです。ですから最先端の部分で,先行するのは技能じゃないかというふうに私は思っております。それが第一点です。

それから第二点の問題として空洞化についてですが,なぜ空洞化するかということが問題だと思います。やはり物づくりが楽しくなく,若者に魅力がなくなったんだろうと思います。ですから物づくりに夢がないと,どうしても空洞化してしまうだろうと思っています。

ですから先ほど木村さんのほうから指導的な技能というお話がありましたが,これは“動機づけ”だろうと思うんです。来校された方にいかに夢を持たせてわれわれは帰せるかということであり,そのためには教える先生がまず夢を持っていなくてはいけないということです。夢のない先生がいくら教えても,動機づけはできないと思います。

物づくりというと,今のお子さん方はプラモデルで組み立てるのが物づくりというように考えていると思うのです。ナイフで鉛筆を削ってみて,どうやったらうまく削れるのだろうとか,どうやったら手を切らないんだろうとか,そういうことを考える楽しみ,ものをつくる楽しみ,このようなことを子どもに体験させる必要があると思います。子どものときから物づくりの楽しみを親が教えないと,しょせんは技能が空洞化してしまうのではないかと思います。

そういう点で,先ほど富沢さんがおっしゃっていた西洋の科学と東洋の科学の違い,そして,物づくりに対する東洋と西洋の考え方の違いなど文化人類学的な基盤が違いますので,やはりその点を考慮に入れた物づくりということを考えていかないといけないのではないかと私自身は思っています。お答えにならないと思いますが。

合津 技能の技術化と技術の技能化というのは井戸先生のおっしゃるとおりだと思います。両方ないとだめだろうと思います。空洞化が起きたらどうなるかというのは,現実に私どもは国内でも体験しております。協力会社をだいたいどこの会社も持っていますけれども,協力会社のほうに仕事をずっと出し続けて,そこが育ってきますと,社内にはそういうものをつくる必要性がありませんので,全面的に協力会社に依存するというふうになった例があります。

こうなりますと社内ではものができない。さりとてそれで競争力というか,日々改善が進むかというと,相手の協力会社の質にもよりますけれども,だいたい昔のままで推移してしまって,改善も進まないということになりがちです。そういう体験を踏まえていいますと,自分のところで現場を持ってやらなければ技能の伝承とか,そういうものはできないと思います。

ただ最近の大きな流れとして,3Kの問題,処遇の問題,そういうことの対策,そういう努力よりもはるかに大きなインパクトにコストの問題があります。海外でつくったほうがはるかに安い。そうすると中で技能を温存するというような大義名分的な話よりも,生き残れるかどうかというインパクトのほうが非常に強いために,これをどう乗り越えていくかというのが本当のこれからの大きな問題ではないかと思います。例えばコストを半分にするというのは,海外とのレート差の問題一つとってもものすごく大きな問題です。

手塚 ほかにご質問ございましたら,どうぞ。

技能のマニュアル化はどこまで可能か

中野(ポリテクセンター千葉) 約30年近く職業訓練をやってきまして,技能の追求をしてきたわけですが,私自身まだよくわからないところがあります。それはなぜわからないかというと,先ほどの海野先生のお話にありましたように,言語系,非言語系という言葉でくくられておられたと思いますが,技術部門というのはだいたい文書化,ドキュメンテーションができている。ところが技能そのものにつきましてはドキュメンテーションができていないのが現状と思います。

30年間追いかけてきましたが「勘・こつ」を教えろと言われて文書化できない。できないというのはやはり盗んで覚えるものではないか。そこに技能の本質があるのではないかと常々考えています。盗んで覚えるとすれば,先輩の背中を見て覚えるのが技能である。ところが私どもの30年間はそれを真正面から教えてきた。ここに難しさをかえって私自身でつくり出してしまったという気がします。

そうしますと,次にここで全部文書化してしまったら,訓練校に来なくて覚えられるのかという疑問が出てきます。ところが30年近くやってきた推論からすると,文書化してもどうしても残るエッセンスがある。それを習いに私どものセンターにお客様が来て,覚えて帰られるのではないかという疑問を持っておりますが,このへんについて何かアドバイスいただけたら幸いであります。いろいろな面からとらえて,4人の先生方からできれば一言ずついただければ幸いです。

富沢 先ほど訓練の期間を短くするという話がありました。わかっていることは期間を短くして,早く熟達すれば効率の世の中ですからいいと思います。しかし,問題は海野先生もおっしゃったように,繰り返しのなかからまず応用ができるようになって,次に創造的なもの,1%のひらめきとおっしゃったものを生み出せるようになるかどうかです。同じ繰り返しの仕事をしているにしても,いつも判断しているとか,毎日どれだけおもしろがったり工夫したり,次のアイデアを浮かべるようにしながら仕事するかどうかが大切です。

私もバイオリンのマイスタやオルガンのマイスタの話をうかがいますと,彼らは今の注文品をつくっているときに,もう次の工夫を考えています。三つか四つぐらい先の作品について,次はああいう工夫をしてやろう,今度はこういう工夫をしてやろう,それにはこの問題をどう解決したらよいだろうかと,常に考えながら,同じような仕事をしています。

そういう主体的な態度をどれだけやれるかがポイントであって,そうなってくると,プラモデルでもいいし,粘土細工でもいいと思いますが,できあがって楽しいなといった,物づくりの達成感の喜びを,日常生活のなかでどれだけ実感していけるかが大切です。そもそも職業能力開発施設に来る人はいいわけですが,来ない大勢の人に,物づくりが楽しいとどう思わせるか,この仕組みづくりを社会的にやっていく必要があるような気がします。

合津 文書化は重要だと思いますし,それをやらないといろいろなむだがむだなままで後世に伝わるということで大事と思います。しかし,文書化できないところ,すなわちマンツーマンの五感みたいなところがあって,触れてみることとか,それから一人ひとりの特徴をわきまえた指導は,面と向かってやらないと効果が出ないというのは,私どもも経験しておりますので,やはり学校の意味は十分あるのではないか。そういうところこそ学校でやるべきだと思います。

ビデオとか何かではできない部分が相当あるように思います。実際に現場の人にビデオを見せてやっても,ある程度わかるようですけれども,本当のところはわかってくれないということで,手をとって教えている。それが今のところ一番効果的で,それを合理化するという努力は大事なんですけれども,ずっとマンツーマンの指導は残ってしまうのではないかと思います。

海野 大先輩からの質問で,私のほうが答えるのがおこがましいんですが,いま合津さんのほうからお話がございましたけれども,私なりにビデオやら何やらいろいろと教材をつくりました。それで授業もやってみましたけれども,なかなか難しいのです。何が一番違うんだろうとよくよく考えてみたら,愛情というか,人の温もりというのが伝わってこないのです。CAIでもそうですが,何か愛情が伝わってこない。そうすると教育訓練の原点というのは親と子の関係のようなものであって,親の背中を見て子どもが育つように,われわれが,学生に背中を見せる教育訓練をしなくてはいけないのではないかということです。

昔,私が教わったのはトレーニングはいわゆる汽車(トレイン)なんだということ。君たちが先頭に立って走るんだ。汽車のように。そうすればあとから学生はついてくる。そういうのが一つ。反対に悪い人がいまして,先頭のラクダにえさをつけて,そのラクダを目的の方向に導けば,あとのラクダは自然に後についてくるんだというような言い方をする場合もあります。

ですから教育の原点というのは背中で教育することではないかと思います。私自身習った2人の熟練技能者の先生は非常に厳しい先生でした。私も当時,助手で,学校に8時半くらいに行くんですが,行くと,もう両先生はとっくに来ておられるんです。両先生は会社でもそのようにするのかというと,やはり1時間前に行くということです。要するにフワフワした気持ちで仕事をしたって,ろくなことができない。そこで早く会社に行って,自分の気持ちを落ち着けるんだということです。このように細かい点まで,厳しく,プロ意識でやっている。そういう厳しいプロ意識を見せるのが一つの教育訓練なのではないかということです。

ですから授業で教えるだけが私たちの仕事ではなくて,中野先輩からもお話がありましたように,われわれの先輩たちのやっていることを見ながら,後輩がそれについて学んでいくのと同じように,先生のやっていることを見て,学生が育っていく。それが伝統の力であって,夢を育てていくことが本当の意味での教育訓練ではないかと私は思っております。

木村 私も文書化すべきであろうと考えております。しかし,先ほどマニュアル化,CAI化,標準化,規格化という話が出てきましたが,たぶん日本人にこれをやると,皆さん受け入れないだろうと思います。ある訓練でこの訓練目標に訓練生を到達させるにはこういうふうに教えろと指導法が1から100まで書いてあり,さらに教材が1から100まで並べてあって,こういう順番でやれば必ずこうなりますとなった場合を想像してください。教える先生も教えられないでしょうし,受け取る生徒も学習できないのではと思います。それがある意味での日本人の特徴ではなかろうかと思います。要するに欧米流のすべては日本で受け入れられにくいと思います。

ある程度,標準化しておいて,そこに教える先生や訓練生の個性をどれだけ入れることができるか,そういった日本的なマニュアルをつくらなければいけないのではないかと思います。

先ほど来,いろいろ創造的技能者等々の話が出てきておりますが,基本的には工夫する力だとか,問題解決能力をどう育てるかというところがポイントだと思っています。そういう能力をどのように付けてもらえるかということを,一番悩んでいるのは公共,民間を問わず能開施設の人たちであると思っています。

そういう意味でわれわれが教材の提示の仕方,教材のつくり方を含めて,どういうふうにマニュアル化していけばいいのかを真剣に考えていかなければならないと思います。日本人に合ったマニュアル化を進める必要があるというのが私の意見です。

手塚 ほかにご質問ございますでしょうか。

技能を育てる社会背景

渡辺(能開大建築工学科) ちょっと質問の観点が全然違うかもしれません。今の世界を見てみますと,日本においてはハングリーといいますか,もの不足というものは一切ない。これが欲しい,あれが欲しいという希望もないというふうななかで技能とか,技術とか教育とかうんぬんとかというふうなことを議論した場合,どういうふうに一生を過ごせば幸福感にひたれるのかというところの議論がなかなか出てこない。

「技術」「技能」「科学」いろいろなものを高く知れば知るほど幸せになるんだとかいう話なのか。もしそういうふうな点で何かこうだというふうなものがあれば,教えていただきたいと思います。要するに議論をいくらしても,ハングリーでない以上は,それは食べたくない。馬を川に連れていって,水を飲めといっても飲まない。それに対してどうして飲ますのかということを考えてみたって,これはしょうがない。そうするとそれに対してどういうふうにわれわれは対応していけば,水を飲んでくれるのか。それとももう少し干したほうがいいのかというふうなことも併せて考えていかなければいけないのではないか。その点を考えておかなければなかなか難しい議論になるんじゃないかと思います。

いまさっき論旨のなかで海野先生が比較的そこらへんの話をしていましたので,まず最初に海野先生からお願いします。

海野 渡辺先生の質問とはちょっと違うんですが,いま抱えている問題がありますので,それを踏まえながら問題提起という形で,させていただければと思います。

一つはいわゆる価値観が多様化しているということと同じで,いま世の中が変わってきている。一つはIS09000という管理的なものがあって,これは品質保証という観点にたったもので,どちらかというと,アメリカ主導のものです。このIS09000は,あまり日本にはなじまないと思いますが,西洋的な考え方に基づくもので,東洋的な考え方とは多少異なり,文化的な背景の違いが根にあると思います。

今後はこのような文化摩擦が生じることを頭の中に入れておかなければいけないといえます。例えば製造物責任法,それから知的所有権等でアメリカのほうは縛ってくるでしょう。これらの点をクリアしていなければ,輸入は認めませんよということになるかもしれません。それから先ほどお話があったように,技能者の質が落ちることによって製造物責任が非常に厳しくなってくるから,技能の質の規格化の問題は今後は相当にきつくなってくるでしょう。いつまでも皆が満腹の状態ではいられないと思います。

それから国際分業論という観点からみると,PEというアメリカでやっているプロフェッショナル・エンジニアという資格化の問題があります。これは大学卒業して経験4年のエンジニアは,このレベルの技術水準だということを証明するために世界共通の試験をやって,それをライセンス化しましょうというものです。このように世界的にみて技術者のレベル評価の統一化という人の管理の標準化が今後進むでしょう。したがって日本の学生もうかうかしていられない。

それから技能者の技能評価の標準化までこれから検討されるかもしれません。いわゆる世界的にみた技能水準の標準化です。このように技能水準の標準化を世界統一してやるという発想は,どちらかというと,アメリカ的な考え方によるものでしょう。そのために何が希望で,何が生きがいなのかということは,西洋社会の価値観と先ほどの東洋の価値観によって違うと思います。そのうえでいま渡辺先生がおっしゃったような,ハングリーであるとか,ハングリーでないとかの議論がある。そのためその議論をするときには,どちらの価値観の上に立ってやるのかということがあるかと思います。

文化的な背景の差異による価値観の違い,それから置かれている立場による価値観の違いなど,それぞれ評価の尺度が違っています。今の子どもさんですと,何もかも物質的に満たされているので,われわれみたいに,戦後何もなかったという低いところに評価基準があるのとではまったく違いますので,当然そのへんのところは頭に入れておかなければいけないと思います。

しかし,実際にこういう形で産業の空洞化が起こってきて,なおこのままの生産形態を続けようとすると,日本の国をバックアップしてくれる先進国はほとんどないので,必然的にアメリカ方式のこのような合理的で管理的なものがどんどん知らないところで検討され,そしてIS09000のように急に実施される。次に技術者の資格というか,国際規格というかPEといった人の管理に関するものがどんどん出てくるかもしれません。

そうしたときに急にあわててもいけないんじゃないかと思います。そういう国際化教育に対するレディネスは今から情報としてある程度流しておく必要があります。ただし先ほど言った東洋と西洋とでは価値観が違っているので,そのへんはお互いに今後考えていかなければいけない問題ではないかと思います。文化という背景の違いと,そういう客観的な尺度の問題をいかに調和するかということです。まだそこらへんは残念ながら,私どもとしては頭の中に入れて議論していませんが,今後も日本のこのようなのんびりした状況が続くとは思われません。勉強不足で,お答えになっていないと思いますが,お許しください。

手塚 では富沢先生,一言,いまのハングリー精神といいましょうか,働くとか,生産現場のなかで技術的なあるいは技能的な仕事に携わるということについて意欲が持てないような社会のなかにおいて,何かインセンティブになるようなものがあればという感じで,私は聞きましたが,先生のほうから。

富沢 量産形の工場でどのようにインセンティブを持たせるかというテーマとは,ちょっと別な話ですけれども,例えばテレビで料理チャンピオンというのをやりますと,子どもたちが非常によく工夫するわけです。お料理の技術をおばあちゃんに教わって,細く切ることもできるようになるし,さらにつくったお料理に名前をつけるというようなことまでやります。彼女,彼らが将来必ずしも料理人になるということではないんですが,ものをつくる達成感を感じられると,今の子はけっこうまじめに燃えるわけです。ハングリーな精神はないけれども,達成感があれば,けっこうおもしろがるというところがあると思います。

菊池建設という静岡の会社は,富士宮市に本格的な木造建築を建てられる大工を養成する学校を持っています。ここに来る生徒は大工の息子もいるんですが,多くの入学者はうちで家を建てているときとか,隣が建てているときに大工さんの話を聞いたり,見ていておもしろかったからという人だそうです。そのあたりをどういうふうにうまい具合に,製造業のなかに入れていくかとだろうと思います。

富山に光岡自動車という,12番目の自動車メーカが今度できました。自分の好きな車をつくりたいと燃えている社長がやっているわけです。自動車メーカにいた人が入社したいと来るらしいんですが,うちは一から十まで全部やらないとだめだと言って断っているそうです。入社希望者は,自分はエンジンが専門だとか言ってくるらしいのですが,うちは全部やらなければだめだ,修理もできなくてはだめだよというと,自分の技術では無理だといってあきらめるそうです。

物づくりは楽しい,工場の現場は達成感が得られる楽しい職場である,しかもそこには神様もいるというように,製造業が楽しいんだということをトレンディ・ドラマか何かでやるようにしたらいいんじゃないでしょうか。

手塚 今の若者の技能離れとも非常に関係があるわけですが,とかくしますと工場だとか,生産の現場に示される労働の姿を見ますと魅力がないというような点があって,それ以外の建築だとか,土木だとか,あるいは料理だとか,個人でやる物づくりについては現在の若者が非常におもしろがったり,興味を持つ面があることも確かだろうと思います。

富沢先生からお話がありましたように,技能労働者の姿や働きがいや生きがいや,物づくりの楽しさみたいなものが本当にどこの番組かわかりませんが,ドラマ化でもしてくだされば少しアピールするかもしれません。要するに技能者の尊重といいますか,あるいは技能者の世界はすばらしいんだというようなことを,何かの形でアピールできればということかと思います。

時間もだいぶたってまいりましたが,もう1人だけお受けしたいと思います。

実技訓練期間の短縮について

渡辺(神奈川県立横浜高等職業技術校) 東芝の合津先生にお願いします。

先生の発表の中で,実技訓練期間の短縮の方法として三つほどあげておられました。その一つはプラトのカット,二番目にOJTの充実,三番目に徹底分析による立ち上げのスピードアップというのは,ある程度技能が習熟しないと難しいのではないかと思うのです。

逆に言えば,スランプを乗り越えながら熟練度がアップするのではないでしょうか。それを1ヵ月くらいかかっているところを2週間くらいの半分に短縮するということになりますと,かなり非人間的な特訓を行わないと達成できないのではないかという懸念が感じられたのですが,そのへんについてもう少し詳しくご説明をいただければと思います。

合津 それほど理論的に取り組んでいるわけではないんです。実は昨日,校長の早川先生の講演にありました,Aの係数を最大にしてBの係数を最小に,ゼロにする。どうやればAが現状よりも大きくなるか。こういうようなことが実は知りたくて来たんですが,考え方はわかったんですが,事例がなかったので,何かの機会に教えていただければありがたいと思います。立ち上げのスピードアップというのは非常に難しい面があります。ただああいう訓練をやってきますと,指導する先輩が優秀な人ほど立ち上げが早いという事例がいっぱいありますので,たぶん教え方というか,個人個人の特徴を踏まえて教える手順とか何かを少し工夫すればいいのではないかと思います。

非人間的とおっしゃいましたけれども,実際にそれほどスパルタ的にやっているということはありません。ああいう訓練をやりますと人が変わったとみんなから言われるくらい前向きに非常に優秀な人間に仕上がってきますので,そういう面で技能競技大会とか,そういう面に一生懸命力を入れてやっているわけです。そういう工夫をどう取り込んで指導法を開発していくかということをやればいいのではないかと思います。

もう一点,先ほどの若者はハングリーでない,それをどうするかという話がありましたけれども,私はそうは思っていません。競技会なんかをやった経験,体験で言えば十分ハングリー精神があるんですけれども,それを引き出す場面を与えていないというのが大きい要素なのではないかと思います。

手塚 いまお話のなかにも,いわば技能の習熟を効率的にする考え方等にもご質問があったわけですが,昨日,当大学校の早川校長が技能の習熟の問題につきましてご発表しておられます。先生から何か一言コメントをいただければと思います。

技能・技術の新しい枠組み

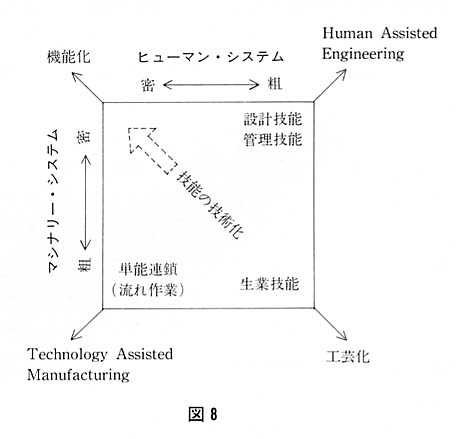

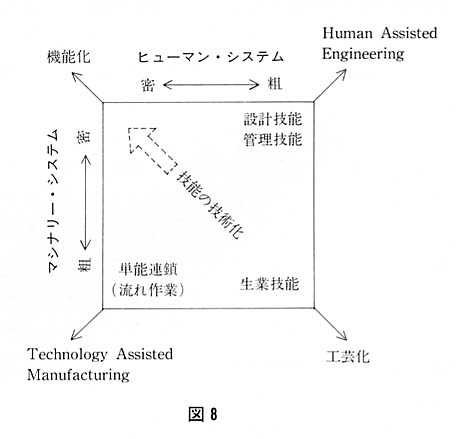

早川(能開大校長) 一つだけOHP( 図8 )をご覧いただきたいと思います。それは技能と技術という言葉をある程度,区別して使っておられるし,技能というものが非常にヒューマン・アビリティとしての人間的要素が強い。そこには訓練,習熟というような問題が絡んでいるんだということではほとんど皆さんのご意見も同じですし,またその訓練,習熟のなかで新しいものを創造するタネが出てくるんだというようなことだったと思うんです。

海野先生がOHPではご覧に入れなかった分として,技能と技術の統合条件というのを皆さんにお配りになったんですけれども,私は技能と技術の統合というよりも,多少見かけのことがらかもしれませんが,技能と技術の関係と申しましょうか,あるいは協力についてご覧にいれたいと思います。

特に私は技能というのは生活や文化のなかにも技能があるし,学術研究のなかにも技能があるし,いろいろな面で技能があって,そこにヒューマン・アビリティが働いていて,それが例えば産業のなかで働くときにそういった生活のなかなどでの技能的な要素が,実はさきほどの話の99%のうちの1%というような形で生きるんだと思うわけですが,これは今日のテーマの産業のなかでの技能と別の次元であり,別の機会にお話しさせていただきたい思います。

生産の工程から考えると,ヒューマン・システムとマシナリー・システムとあると思うんです。図8のヒューマン・システムの軸で,左側のほうを非常にファインといったらいいんでしょうか,非常に密な方向とし,右側が粗い状況とします。マシナリー・システムは上がファインで,下が粗い方向と考えてみますと,現在の製品,特にME化等によって起こる機能化ということに伴う小型化,高速化などいろいろな要素は,どんどん左上のほうに行ってしまうんです。それと逆にむしろ右下へ行く部分もまた一方にあるわけです。要するに職人さんが材料の選びから仕上げまで全部自分で一生懸命やるという形です。

これは機械化とは逆に工芸化であり,レトロ的な感じで,卓越技能者というのはだいたいここのところに非常に多いんです。これは生業技能といわれるもので,むしろ技能のレベルは図面と直角の方向で考えるべきだと思います。ところが一方マシナリー・システムは非常に密な工程だけれども,そこに技能はあるかというと,管理技能,設計技能というようなものがありまして,保守をする,補修をする,点検する,あるいは検査をする,そういった技能もまたたいへん必要であります。先ほど海野先生の話にあったように,実際ものをつくっても,その測定をいったいどうするか。これはある種の人しか,精巧な測定ができないというようなことがあります。

一方マシナリー・システムでは粗いんだけれども,ヒューマン・システムは非常に密で,どんどん人間が次から次へ仕事をわたしていかなくてはいけない工程があります。流れ作業といったら一番わかりいいでしょうか。自動車製造なんかがそうですね。ドアを取り付ける人は技能的にどんどん取り付けていく。あるいはテレビの組み立てもそうで,だれか1つビスをつけ忘れたらたいへんなことになってしまう。そこにも技能があるわけです。これは単能連鎖といったらいいでしょう。

もし技能の技術化ということを掲げるとすれば,なにしろ左上の方向になんとかして近づけていくのが目標でしょう。技能と技術という言葉をある程度区別したうえで考えれば,こんな図解が可能なのかなと思います。

きょう4先生にお話しいただきまして,たいへん感銘を受けたと同時に,いろいろな点で示唆を受けましたことを感謝いたしまして,私からのコメントにさせていただきます。

手塚 早川校長からは技術,技能の新しい動きについて一つの新しい整理の枠組みをいま提案していただきました。

それではパネラの先生方から,最後にこれまでの議論を踏まえまして,一言ずつ,また技能の技術化の問題につきまして付け加えていただければ幸いだと思っております。木村先生からお願いしたいと思います。

まとめ

木村 皆様のご意見をおうかがいしまして私自身非常に勉強になりました。と同時に富沢先生だったと思いますが,物づくりが楽しいという社会的なムードづくりをしていかなければいけないんじゃないかという発言がありまして,まさしくそうだと思います。

雇用促進事業団の能開施設にたくさんの人たちが来てくれているのですから,私ども訓練を運営する側が物づくりは楽しいんだよということを,外に向かって言っていかなければならないという気がしております。

ある授業を見ながら思ったことがあります。夜間のコースで夕方6時10分くらいからスタートして9時すぎまで行っているんですが,生徒が帰りたがらないコースがありました。9時半過ぎても先生がもうやめるよと言いますと,もう少しやらしてくれと言い,10時になってもまだ帰らず実習を続けています。想像するに,きっと受講者が企業で困っているんですね。その困っていることに先生が正しく応えているんだと思います。ですから時間がきても生徒は帰りたがらないわけです。

先生もすばらしい授業をやっていますし他の事例もたくさん見ています。ですからたくさんの人に来てもらえさえすれば,物づくりは楽しいということを,うちがPRしなくても生徒のほうがPRしてくれるのではないでしょうか。一方,われわれのほうにしてみれば,事業団の指導員全員がそれをできるような形で,先ほど出てきましたマニュアル化か標準化を図り物づくりが楽しいんだよということをどう教えるかについて,私たちは磨きをかける必要があると思っております。

海野 今日こういう機会をいただきまして,NC工作機械でいえば原点復帰したような格好で,助手に残った当時のことを思い出しました。そして当時はどういうことをやろうと考えていたかといえば,非常に大それたことで,偏差値社会のなかで違った価値観の大学をつくりたいということです。そしてその哲学としては,実践的な三位一体の物づくりをやっていきたいと思ったわけです。そしてわれわれにとって幸運であったことは,今まで白紙に字を書いてこられたことだと思います。しかしながらいまだに私は成瀬先生の時代の実験台が続いているので,自分自身どの程度の字が書けたのかと思っています。

そういうなかで常にトレーニングだ,汽車だということで,自分なりに背中で教育し,そして常に後輩を引っぱっていたつもりでいたんですが,ややもすると,どうも最近はどこかで中だるみになっていたのではないかという気がいたします。

これを機会にしまして,もう一度初心にかえってやっていきたいと思います。また世界的な傾向としては,いわゆる管理の標準化,マニュアル化が進んでいる。セブン・イレブン方式ではないんですが,すべてがマニュアル化されている。そういうなかでうちの学生が卒論で私のところに来て,「先生,卒業研究のマニュアルはないんですか」という質問をされ,ちょっと世の中,マニュアル化が進みすぎたなと私もがっくりしたところです。

同時に世の中は先ほどお話ししたプロフェッショナル・エンジニアリングのような資格化が進んでいます。これから世の中がどんどん分業化すればするほど,どこの国でも同じレベルの技能者の技能が必要とされ,そのため同一評価ということが必ず出てくるのではないかと思います。そのため労働省として,これらの問題に対してどう取り組んでいくのかという問題もあるかと思います。

またよくいろいろなところで,これからは能開大の時代になったな,これからは感性の時代で,これからは技能が重要視される時代だと言われます。そして,学位授与機構の先生からもそのようなことを言われ,能開大のなかにおいて,技能が空洞化しつつある現状が認められるだけに,責任の重みを感じているわけです。

もう一つは技能者の地位の向上,技能振興ということになるかと思うんですが,そのためにはまず母親が父親を尊敬することが大切だと思います。そのためには技能院を設立し,やはり3万円でも4万円でもよいから,国が年金を卓越した熟練技能者に出してやればと思うのです。そして,そのうちの1万円を奥さんに渡してやる,そうすると奥さんが,この人,いつも酒ばかり飲んでいてだめだと思っていたけれども,国からお小遣いをいただけるんだから意外と偉いなと尊敬するようになる。また,それを見ていた子どもたちが親父も家ではだめだと思っていたけれども,結構えらいなと認識することで,家庭の中で父親の地位が向上し,技能者の地位が向上する。結果として,家庭の中で技能者の地位が向上するということが,技能振興にとって一番だと思うのです。

きょう労働省の技能振興課の方々もいらっしゃっているようなので,これだけは成瀬先生のときからの夢ですので,ぜひとも技能院をつくっていただきたいと思います。一生懸命働いてきた技能労働者がむくわれる世の中をつくっていただき,国としてきちっと技能を評価するシステムをつくっていただきたいわけです。例えば,ドイツにはマイスタ制度がありますが,やはり日本の国には,日本の国としての何かきちっとしたアイデンティティのある評価制度がほしいと思っています。またその確立に向けて労働省と能開大がともに協力ができればありがたいと思います。

おわりに,このようなことをこれからの命題にしていきたいと思っております。どうぞよろしくご協力のほどお願いいたします。

富沢 先ほど日本が創造形にならないと,というお話がいくつかありましたけれども,私もまったく賛成です。日本は,これまでは欧米にプロトタイプまでできているものをもってきて,分解し規格化して,非常に効率よく分業体制をつくって量産化してきた。これがこれまでの日本の高度成長の姿だったのですが,これからはプロトタイプも自分でつくらなければいけない時代になってくると思います。

これまでの分業化,規格化,量産化という社会の価値観のなかでは人間も分業化されてきたわけです。先ほどの東大の先生の話ではないですけれども,それぞれ何々工学部の専門家の先生というふうになってきておりましたし,工場の中ではネジだけ締めるとか,ある部分の溶接だけやるみたいな形の非常に細かい作業に自分の体をはめ込むというような時代だったと思います。創造形の社会ということになりますと,ひらめきの1%が重要になります。情報とか知識を体系化する,つまり知恵に置き換えるところというのは,一人以上には分業できないんです。創造の根源は一人以上にはたぶん分業できないんですよね。これからは知識化ということが非常に重要になると思っています。

先ほどのセブン・イレブンもPOS情報が役立っているんですけれども,ご存じのようにそのPOS情報をどれだけ読み込めるかが最も重要です。例えばパンの売れ行きが悪い,焼きたてパンにしたらどうだろう,焼きたてパンを実験的にやってみたら2割よけいに売れた。では焼きたてパンを置いてみようという,セブン・イレブンの好きな仮説と検証を現場の人がやっている。パートの人たちが毎日判断業務をしているわけです。セブン・イレブンに限らず,たぶんこれから伸びていく企業は,末端の人がどれだけ判断力を持つか,総合的な知識を持つ人がどれだけいるかというのが勝負になってくると思います。製造業の現場の人というだけではなくて,それがこれからの産業のキーワードになると思っています。

合津 技能問題に私は専門外から飛び込んできまして,最初は技能というのは簡単なものだと思っていたんですけれども,やってみますと非常に奥深くて難しいということで認識を新たにしたわけです。きょうまたここに来てみますと,また幅広い質問もありましたし,いろいろな知見が得られたということです。

時代の変化は非常に速くなってきているということで,一生自分の仕事として同じ技能を持って通用するというのがなかなか難しい時代ではないかと思います。そういうことからみると,次々に少しずつでも変身していく仕組みをつくっていくことが大事なわけです。そういう面で企業の中ではどうしても対症療法的になりがちで,根源にさかのぼった研究というのはパワー的にも難しい面があります。

能開大のようなこういう組織体があるのは,実はあまり認識していませんでした。こっちに来てみましたら,非常にいろいろな高度な研究もやられているということも知りました。こういう組織のパワーを十分生かしていただければ,われわれ企業のほうでも相当役立つのではないかと思います。そういった面からも今後よろしくお願いしたいと思います。

手塚 時間も予定時間よりオーバしておりますので,ここで終了させていただきたいと思います。本日は4人の先生方から“技能の技術化”というテーマのもとで技術と技能との関係,あるいは新しい能力開発の方向性,技能者尊重の社会づくりなど,あるいは家庭教育論まで含めまして,たいへん貴重なご意見を項戴しました。

技能の技術化の問題というのはこれからもどんどん起こる問題ですが,新しい視点と手がかりをいただいたことでたいへん感謝をしております。これから職業能力開発というものが技能労働者のキャリア形成,生きがいづくりということに貢献できますように,いままさに真剣に考えていかなければならないのかと思います。

実はこの問題は1985年くらいから議論されていたものです。もうすでに10年も過ぎようとしております。いまこそ職業能力開発のなかにおける技術と技能の問題,あるいは技能者養成を現場的にも真剣に取り組んでいかなければならないかと思っています。まとめにはなりませんが,私としてはそのように感じております。

本日は個性豊かにさまざまな経験から話題を提供くださいました4名の先生方に対しまして,心からお礼を申し上げたいと思います。なおまた参加されました皆様方にも熱心に長時間ご討議に参加していただきまして,ありがとうございました。これからの21世紀に向かって職業能力開発のための基盤と支柱づくりが,このシンポジウムを通してできたことと私は信じます。たいへんありがとうございました。

本稿は第2回職業能力開発研究発表講演会のシンポジウムの録音から編集しました。また小見出しは編集部でつけました。